�@ �g�̏�Q�Ƃ́A��ʓI�ɂ͐�V�I�܂��͌�V�I�Ȃ��Ƃ������ŁA�g�̂̋@�\�ɏ�Q���Ă����Ԃ������܂����A��̓I�ɂ͎l���̌�����]��Q�ɂ��l���̊��Ȃǂ̋@�\�����Q����Ă��鎈�̕s���R���͂��߁A�ڂ̕s���R�Ȏ��o��Q�A�������Ƃ�b�����Ƃ�����Ȍ���E���o��Q�A�S���a�A�ċz��@�\��Q��Ɖu�s�S�Ȃǂɂ�������Q�Ȃǂ�����܂��B�܂��A�m�I��Q������������A�����̕��ʂɐg�̏�Q�������X�����Ȃ��炸�L��A���̂悤�ȏꍇ���d����Q�ƌĂ�ł��܂��B

�@�S���̏�Q�Ґ��́A����16�N�i2004�N�j�̏�Q�Ҕ����ł́A�U�T�U���l�ƕ���Ă���A���̂����g�̏�Q�҂��ł�������R�T�P���l�i���͖�X.�O���l�j�ł���A�m�I��Q�҂͖�S�U���l�i���͖�P�O.�R���l�j�A���_��Q�҂͖�Q�T�W���l�ƂȂ��Ă��܂��B

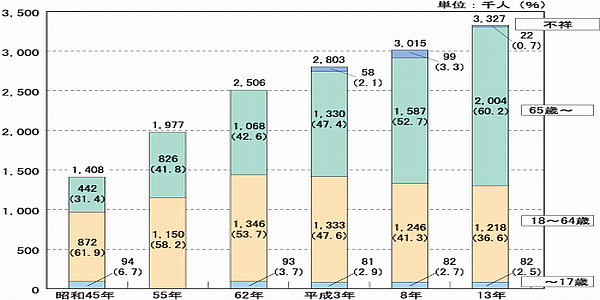

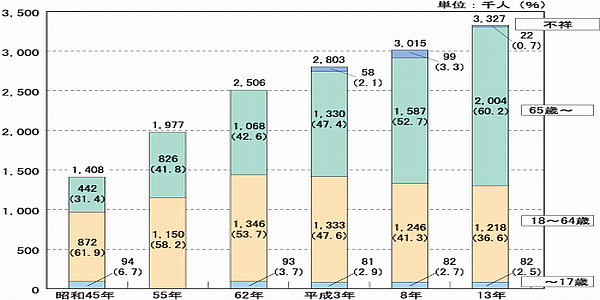

�@�g�̏�Q�҂Ɋւ��ẮA���a26�N�i1951�N�j�ɂ͂T�P���l�ƕ���Ă��܂��̂ŁA�S�T�N�ԂŖ�V�{�ɐg�̏�Q�Ґ��������������ƂɂȂ�܂��B�������A����͎�����̏�Q�Ґ�������������ł͂���܂���B���́A���a26�N�ɂ�����g�̏�Q�Ҏ蒠�ɒ�߂�ꂽ��Q���ނ́w���̕s���R�x�A�w���o��Q�x�A�w���o��Q�x�̂R��ނ݂̂ł������A1967�N�Ɂw�S���E�ċz��x�A1972�N�Ɂw�t���x�A1984�N�Ɂw�N���E�����x�A1986�N�Ɂw�����x�A���̑��w�q�g�Ɖu�s�S�E�C���X�ɂ��Ɖu�@�\��Q�x�Ȃǂ̓�����Q�����X�ɒlj�����Ă������Ƃ��v���̂ЂƂƍl�����܂��B

�܂��A65�Έȏ�̏�Q�҂̊�����60%�ȏ���߂Ă��邱�Ƃ����������悤�ɁA������傫�Ȉ��q�ł���A������g�̏�Q�Ґ��͑����X���ɂ�����̂Ǝv���܂��B����ɁA�m�[�}���C�[�[�V�����̗��O�̐Z��������A��Q���B�����Ƃ��镗�����キ�Ȃ��Ă������Ƃ�C���^�[�l�b�g�Ȃǂł̕����W�̏��ʂ����債�Ă������ƂȂǂɂ��A��Q�҂Ƃ��Ă̔F�����]������X�������Ă������Ƃ�������ƍl�����܂��B

|

��Q�Ґ��̔N��ʐ���

|

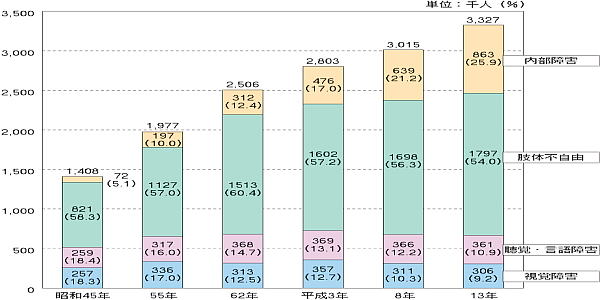

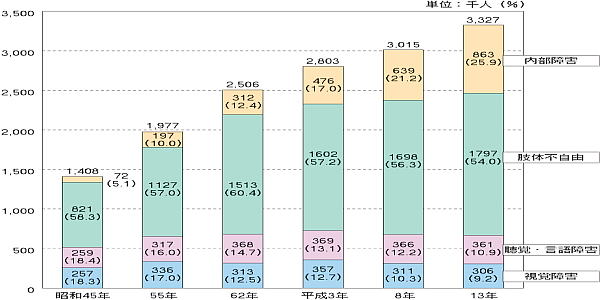

�@�g�̏�Q�̕��ނ́A���݁A�g�̏�Q�ҕ����@�ɂ��w���o��Q�x�A�w���o��Q�E���t�@�\��Q�x�A�w�����E�����Q�i�����Ⴍ��Q���܂ށj�x�A�w���̕s���R�x�A�w�S���E�t���E�ċz��E�N���E�咰�E�����E�Ɖu���̓�����Q�x��5�ɑ傫���ʂ����Ă��܂��B

�@�T��ނ̏�Q�̂����Ŏ��̕s���R���ł������A�����ȏ���߂Ă��܂����A������Q�������X���������Ă��܂��B������Q���������Ă���̂́A�O�q�̂悤�ɓ�����Q�Ƃ��ĔF�肳�������̊튯�����������Ƃ⍂����܂ߓ��A�a��S���a���̓�����Q�������Ƃ��鎾�a�ɜ늳������X�������Ȃ������Ƃ��傫�ȗ��R�ƍl�����܂��B

|

��Q�҂̏�Q�ʐ���

|

�@�g�̂ɏ�Q�������Ă�����́A18�Έȏ���w�g�̏�Q�ҁx�A18�Ζ������w�g�̏�Q���x�ƌď̂��Ă��܂����A�g�̏�Q�҂�97.5%�A�g�̏�Q����2.5%�Ɛg�̏�Q�Ґ��̕������|�I�ɑ����Ȃ��Ă��܂��B

�@�g�̏�Q�҂ł́A�j����54.8%�A������43.9%�Ƃ��j���ɑ����݂��Ă��܂��B

�@�g�̏�Q�҂̏�Q��ʂɂ�����j����ł́A�S�g�̏�Q�҂̌X���Ƃقړ��l�ɒj���ɑ����݂��Ă��܂����A���꒮�o��Q�����͎�ł��������ɑ����X�����݂��Ă��܂��B

�@�g�̏�Q���̏ꍇ�A�g�̏�Q�҂Ɣ�r���Ă�͂�قړ��l�̌X�����݂��Ă��܂����A�����[���̂́A�d����Q�ł͏����ƒj���̊������قڐ����łƂȂ��Ă���A�����ɂ��Ȃ葽���݂��Ă��邱�Ƃł��B���̋t�]���ۂ̗��R�Ƃ��āA�d����Q���̏ꍇ�ɁA�����̕������Ƃ��ΐS�����A�ċz�펾���Ȃǂ̓�����Q���g�̏�Q�Ҏ蒠�ɊY�����Ȃ����x�ɉ��P����X�����j�������������Ƃ��z������܂����A�f�肷�邱�Ƃ͏o���܂���B

�@�s������̌o�ϓI����ѕ����I�����́A18�Έȏ�́w�g�̏�Q�ҁx����щƑ��̕��X�ւ͎�Ƃ��āu�g�̏�Q�ҕ����@�v�A18�Ζ����́w�g�̏�Q���x����щƑ��̕��X�ւ͎�Ɂu���������@�v�Ɋ�Â��čs���Ă��܂��B

�@���I��������]����ꍇ�́A�g�̏�Q�Ҏ蒠��\�����A�F�����K�v������܂��B�������A��Q�������Ă��邩��ƌ����āA��Q�Ҏ蒠���擾���Ȃ���Ȃ�Ȃ��`���͖����A�����݂̂�����̂͌����܂ł�����܂���B

�@�g�̏�Q�Ҏ蒠�ɂ́A���̏�Q�̒��x�ɂ��P���A�Q���A�R���A�S���A�T���A�U���̂U�i�K�̓���������A�������������قǏd�x�ł���A�P�E�Q�����d�x�A�R�E�S���𒆓x�A�T�E�U�����y�x�̂R�i�K�ɕ����邱�Ƃ���ʓI�ł��B�܂��A�����Ƃ͕ʂɁA���q�^���Ȃnj��z�ő�P��A��Q��̎�ʂ��������Ă���܂��B���̎�ʂ́A�����Ƃ͈قȂ��Q�̒��x��\���Ă���A��Ƃ��Č�����ʋ@�ւ̊����̍ۂ̊�ƂȂ��Ă��܂��B����ɁA�g�ѓd�b��Ђł���NTT�h�R���Aau�A�\�t�g�o���N���o�C������{����ʘb���z�ɂ����Q�҂ւ̊����T�[�r�X���s���Ă��܂��B�����E��ʂɂ����鉇���́A�قȂ��Ă���A���R�̂��ƂȂ����Q�̏d�����X�͎邱�Ƃ̏o���鉇�����傫�����ƂɂȂ�܂��B

�@�Ƃ���ŁA�g�̏�Q�Ҏ蒠�̓����ʊ����ł́A�P�A�Q���̏d�x��Q���������T�O���߂����߁A�R�A�S���̒��x��Q�܂Ŋ܂߂�ƂW�O���ȏ�ɂȂ�܂��B����ɓ����ʊ����̌o�N���ڂł́A���X�ɏd�x��Q�̐�߂銄�����������Ă��܂��B����͑S���̐g�̏�Q�҂̂Ȃ��ŁA�y�x�������x�E�d�x�̕��X�������ƌ������Ƃ�K�������\���Ă�����̂ł͂���܂���B�O�q�̂悤�ɏ�Q���d����Ώd���قǎ��鉇�����傫���A�y����Όy���قǎ��鉇�����������Ƃ������Ƃ��炫�Ă�����̂ƍl�����܂��B�܂�A�y����Q�ł���A���������������قƂ�ǖ����ɓ��������Ƃ�����A�g�̏�Q�Ҏ蒠�̎擾����]����Ȃ��ꍇ�����Ȃ��Ȃ�����ł��B

�����E���퐶���p��̌�t

�@�E�Ԉ֎q�A�`���A����A���s��A���ʕێ����u�A�Ӑl���S��A�⒮��Ȃǂ��x���ΏۂƂȂ��Ă���A�Ꮚ���҂͕��S�����s�v�̏ꍇ������܂����A�ʏ�͉��i�̂P���̕��S������܂��B

���S�g��Q�҈�Ô�����x

�@�E��Ô�i���N�ی��j�̎��ȕ��S������������܂��i��������������܂��j�B

�@�E�����I�ɐg�̏�Q�Ҏ蒠�Q���ȏオ�Ώۂł����A�s���ɂ��y�x�̏�Q�ɂ��Ή����Ă���ꍇ������܂��B

���ł̌��ƂȂ�

�@�E�����ŁA�����ԐłȂǂ����Ƃ���܂����A�����I�ɒʉ@�E�ʏ��Ȃǂ̉���������܂��B

�@�E��b�T�����z�̏�ς݂Ȃǂ��K������܂��B

�@�E���z���~��ېŐ��x�i�}���D�j�̗��p���\�ł��B

��������ʋ@�ւ̊���

�@�E�i�q

�@�@��P��F���l�����̏ꍇ�A�{�l�Ɖ��l�������ɊW�Ȃ����ʁE����E��Ԍ�����ы}�s�������z�ƂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@���{�l���P�Ƃ̏ꍇ�ɂ͑�Q��̈����ƂȂ�܂��B

�@�@��Q��F�{�l�̂�100�q�ȏ�̋����ꍇ�ɔ��z�ƂȂ�܂��B

�@�@���i�q�ȊO�̂�������̌��c�E���c�S����Ђ��A���l�̊������x�����{���Ă��܂��B

�@�E���c�o�X

�@�@��P��F�{�l�Ɖ��l�Ƃ��ɔ��z�ƂȂ��Ă��܂��B

�@�@��Q��F�{�l�̂ݔ��z�ƂȂ��Ă��܂��B

�@�E�^�N�V�[

�@�@�����̎s���Œn���̃^�N�V�[��Ђ̊���������t���Ă��܂��B��Q�Ҏ蒠�݂̒̂ŗ��������������Ђ�����܂��B

�������{��

�@�E���c�̎{�݁i�������A�����قȂǁj�̓���i�فj�����Ə�����܂��B

�������ԂȂ�

�@�E���������ԗ��ȂǓ���d�l�̎����Ԃ̎����Ԑł̌��Ƃ����ł̔�ې�

���������H����їL�����H

�@�E�ʍs������������܂��B

�����ԋ֎~���O�ԗ��̎w��

�@�E����ԋ֎~���ȊO�ł̒��Ԃ��\�ɂȂ�܂��B

���g�ѓd�b

�@�E��{�����E�ʘb�������������������܂��B

�@�@���e�g�ѓd�b��Ђ̏�Q�Ҋ����T�[�r�X�ɂ��q�ˉ������B

�@

�@�g�̏�Q�Ҏ蒠�́A�g�̂ɏ�Q���L�邩��ƌ����Ď擾���Ȃ���Ȃ炢�`���͑S������܂���B�{�l�܂��͕ی�҂̊�]���O��ƂȂ�܂��B���l�ɍX�V�̋`���͂Ȃ��A������ύX����ꍇ�ł��{�l�̐\�����O��ł��B�������A�g�̏�Q�ҕ����@�{�s�K����3���e���̋K��ɂ��A��V�������Ȃlj��P�������߂Ȃ����̂������A���Ƃ��Γ��c���ɑ��Ă̏�Q������F�肷��ۂɂ́A�����ƂƂ��ɏ�Ԃ��ω�����\�������蓾�邱�Ƃ���A�U����ڏ��ɍĔF��̎葱����v�������ꍇ������܂��B�܂��A��t�̐f�f���Ɂu�����a��̕ω��������܂��v�Ƃ̋L�q������ꍇ�ɂ��A�ēx�F��̎葱����v������邱�Ƃ�����܂��B

�@�܂��A�e�헿���̊���������鎞�Ȃǂɂ͐g�̏�Q�Ҏ蒠�̒掦��K�v�Ƃ���ꍇ�������悤�ł��B�g�̏�Q�Ҏ蒠�́A�����I�ɏ�Q�Œ�Ƃ��ĔF�肳��邱�Ƃ���A�X�V�����g�p���ꑱ���Ă��邱�Ƃ������A��̎ʐ^�����\�N�O�̂܂܂Ŗ{�l�̊m�F������ꍇ�ɂ̓g���u���ƂȂ邱�Ƃ�����܂��B�{�l����]����A�V�����ʐ^�Ƃ̌������܂߁A�n��̖����ōĔ��s���\�ł��B

�@�Â���ʐ^�ŁA���݂̗e�p�Ƒ傫���قȂ��Ă��Ă��蒠�Ƃ��Ă͗L���ł����A�ʐ^���\�t���Ă���g���ؖ�����^�]�Ƌ��Ȃǂ����Q����ƁA�蒠���g�p����ۂɗ]�v�ȃg���u�����N�����\�����Ⴍ�Ȃ�܂��B�܂��A�g�̏�Q�Ҏ蒠�̕\���́A�S���œ��ꂳ��Ă��Ȃ����Ƃ���A�����Ŋ�������Ȃǂ̐��x����ꍇ�ɁA�Ή��҂��g�̏�Q�Ҏ蒠�Ɣ��ʂł����A���x�̗��p��f���邱�Ƃ����肦�܂��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B

�@

�@�g�̏�Q�ҕW���i�N���[�o�[�}�[�N�j�́A���H��ʖ@�Ɋ�Â��W���̂ЂƂł���A�~�`����{�Ƃ��A�n�ɔ��̎l�t�̐A��������������}�ĂŁA��ʓI�ɂ͎l�t�}�[�N�i��}�[�N�j��N���[�o�[�}�[�N�̒ʏ̂ŌĂ�Ă���A�������t���Ă��鎩���Ԃ́A���̕s���R�̐l���^�]���Ă��邱�Ƃ������܂��B

����13�N�i2001�N�j�̓��H��ʖ@�����ŏ�Q�҂ɌW��Ƌ��̌��i���R�̌������ɔ����ē�������܂����B

�@���̕s���R�ł��邱�Ƃ𗝗R�ɉ^�]�Ƌ��ɏ�����t����Ă�����́A�ԗ��̑O��̂悭�����镔���i�n��0.4�`1.2m�ȓ��j�Ɍf�����ĉ^�]����悤�ɖ��߂Ȃ���Ȃ�܂���B�܂��A���͂̉^�]�҂́A���S�҃}�[�N�Ɠ��l�ɂ��̕W�����f�����������Ԃ�ی삷��`����L���Ă���A���⊄�荞�݂Ȃǂ̊댯�ȍs�ׂ��s�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƒ�߂��Ă��܂��B�����A�f�����邱�Ƃ͓w�͋`���ł���A�f�����Ă��Ȃ��ꍇ�̔����K��͂���܂���B�^�]�Ҏ��g�̔��f�Ōf���ɓw�߂�K�v������݂̂ł��B

���@�̖ړI

��P��

�@���̖@���́A�g�̏�Q�҂̎����ƎЉ�o�ϊ����ւ̎Q���𑣐i���邽�߁A�g�̏�Q�҂��������A�y�ѕK�v�ɉ����ĕی삵�A���Đg�̏�Q�҂̕����̑��i��}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B

�@

�������ւ̓w�͋y�ы@��̊m��

��Q��

�@���ׂĐg�̏�Q�҂́A����i��ł��̏�Q���������A���̗L����\�͂����p���邱�Ƃɂ��A�Љ�o�ϊ����ɎQ�����邱�Ƃ��ł���悤�ɓw�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@

��Q���̂Q

�@���ׂĐg�̏�Q�҂́A�Љ���\���������Ƃ��ĎЉ�A�o�ρA�������̑������镪��̊����ɎQ������@���^��������̂Ƃ���B

�@

�����A�n�������c�̋y�э����̐Ӗ�

��R��

�@���y�ђn�������c�̂́A�O���ɋK�肷�闝�O�����������悤�ɔz�����āA�g�̏�Q�҂̎����ƎЉ�o�ϊ����ւ̎Q���𑣐i���邽�߂̉����ƕK�v�ȕی�i�ȉ��u�X������v�Ƃ����B�j�𑍍��I�Ɏ��{����悤�ɓw�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

��R���̂Q

�@�����́A�Љ�A�т̗��O�Ɋ�Â��A�g�̏�Q�҂����̏�Q���������A�Љ�o�ϊ����ɎQ�����悤�Ƃ���w�͂ɑ��A���͂���悤�ɓw�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@

��S��

�@���̖@���ɂ����āA�u�g�̏�Q�ҁv�Ƃ́A���ňȉ��Ɍf����g�̏�̏�Q������18�Έȏ�̎҂ł��āA�s���{���m������g�̏�Q�Ҏ蒠�̌�t�������̂������B

�����o��Q

�P��

����̎��́i�����������͕\�ɂ���đ��������̂������A���܈ُ�̂���҂ɂ��ẮA�������͂ɂ��đ��������̂������B�ȉ������j�̘a��0.01�ȉ��̂���

�Q��

�@�P�@����̎��̘͂a��0.02�ȏ�0.04�ȉ��̂���

�@�Q�@����̎��삪���ꂼ��10�x�ȓ��ł�����ɂ�鎋��ɂ��Ď��\���ɂ�鑹������95%�ȏ�̂��́@

�R��

�@�P�@����̎��̘͂a��0.05�ȏ�0.08�ȉ��̂���

�@�Q�@����̎��삪���ꂼ��10�x�ȓ��ł�����ɂ�鎋��ɂ��Ď��\���ɂ�鑹������90%�ȏ�̂���

�S��

�@�P�@����̎��̘͂a��0.09�ȏ�0.12�ȉ��̂���

�@�Q�@����̎��삪���ꂼ��10�x�ȓ��̂���

�T��

�@�P�@����̎��̘͂a��0.13�ȏ�0.2�ȉ��̂���

�@�Q�@����ɂ�鎋��̂Q���̂P�ȏオ�����Ă������

�U��

�@ ���̎��͂�0.02�ȉ��A����̎��͂�0.6�ȉ��̂��̂ŁA����̎��̘͂a��0.2�������

�����o���͕��t�@�\�̏�Q

�Q��

�@�����̒��̓��x�������ꂼ��100�f�V�x���ȏ�̂��́i�����S�낤�j�@�@

�R��

�@�����̒��̓��x����90�f�V�x���ȏ�̂��́i����ɐڂ��Ȃ���Α吺��𗝉������Ȃ����́j

���t�@�\�̋ɂ߂Ē�������Q�@

�S��

�@�P �����̒��̓��x����80�f�V�x���ȏ�̂��́i����ɐڂ��Ȃ���Θb����𗝉������Ȃ����́j�@

�@�Q�@�����ɂ�镁�ʘb���̍ŗǂ̌ꉹ���ēx��50%�ȉ��̂���

�T��

�@���t�@�\�̒�������Q

�U��

�@�P�@�����̒��̓��x����70�f�V�x���ȏ�̂��́i40cm�ȏ�̋����Ŕ������ꂽ��b��𗝉������Ȃ����́j

�@�Q�@�ꑤ���̒��̓��x����90�f�V�x���ȏ�A�������̒��̓��x����50�f�V�x���ȏ�̂���

�������@�\�A����@�\���͂����Ⴍ�@�\�̏�Q

�R��

�@�����@�\�A����@�\���͂����Ⴍ�@�\�̑r���@

�S��

�@�����@�\�A����@�\���͂����Ⴍ�@�\�̒�������Q

�����̕s���R�i�㎈�j

�P��

�@�P�@���㎈�̋@�\��S�p��������

�@�Q�@���㎈����߈ȏ�Ō�������

�Q��

�@�P�@���㎈�̋@�\�̒�������Q

�@�Q�@���㎈�̂��ׂĂ̎w����������

�@�R�@��㎈����r�̂Q���̂P�ȏ�Ō�������

�@�S�@��㎈�̋@�\��S�p��������

�R��

�@�P�@���㎈�̂���w�y�тЂƂ����w����������

�@�Q�@���㎈�̂���w�y�тЂƂ����w�̋@�\��S�p��������

�@�R�@��㎈�̋@�\�̒�������Q

�@�S�@��㎈�̂��ׂĂ̎w����������

�@�T�@��㎈�̂��ׂĂ̎w�̋@�\��S�p��������

�S��

�@�P�@���㎈�̂���w����������

�@�Q�@���㎈�̂���w�̋@�\��S�p��������

�@�R�@��㎈�̌��߁A�I�ߖ��͎�߂̂����A�����ꂩ��߂̋@�\��S�p��������

�@�S�@��㎈�̂���w�y�тЂƂ����w����������

�@�T�@��㎈�̂���w�y�тЂƂ����w�̋@�\��S�p��������

�@�U�@����w���͂ЂƂ����w���܂߂Ĉ�㎈�̎O�w����������

�@�V�@����w���͂ЂƂ����w���܂߂Ĉ�㎈�̎O�w�̋@�\��S�p��������

�@�W�@����w���͂ЂƂ����w���܂߂Ĉ�㎈�̎l�w�̋@�\�̒�������Q

�T��

�@�P�@���㎈�̂���w�̋@�\�̒�������Q

�@�Q�@��㎈�̌��߁A�I�ߖ��͎�߂̂����A�����ꂩ��߂̋@�\�̒�������Q

�@�R�@��㎈�̂���w����������

�@�S�@��㎈�̂���w�̋@�\��S�p��������

�@�T�@��㎈�̂���w�y�тЂƂ����w�̋@�\�̒�������Q

�@�U�@����w���͂ЂƂ����w���܂߂Ĉ�㎈�̎O�w�̋@�\�̒�������Q

�U��

�@�P�@��㎈�̂���w�̋@�\�̒�������Q

�@�Q�@�ЂƂ����w���܂߂Ĉ�㎈�̓�w����������

�@�R�@�ЂƂ����w���܂߂Ĉ�㎈�̓�w�̋@�\��S�p��������

�V��

�@�P�@��㎈�̋@�\�̌y�x�̏�Q

�@�Q�@��㎈�̌��߁A�I�ߖ��͎�߂̂����A�����ꂩ��߂̋@�\�̌y�x�̏�Q

�@�R�@��㎈�̎�w�̋@�\�̌y�x�̏�Q

�@�S�@�ЂƂ����w���܂߂Ĉ�㎈�̓�w�̋@�\�̒�������Q

�@�T�@��㎈�̂Ȃ��w�A������w�y�я��w����������

�@�U�@��㎈�̂Ȃ��w�A������w�y�я��w�̋@�\��S�p��������

�@���@�A���A�g�̏�Q�Ҏ蒠�̌�t�́A�P�`�U���܂łł��B

�@

�����̕s���R�i�����j

�P��

�@�P�@�������̋@�\��S�p��������

�@�Q�@���������ڂ̂Q���̂P�ȏ�Ō�������

�Q��

�@�P�@�������̋@�\�̒�������Q

�@�Q�@�����������ڂ̂Q���̂P�ȏ�Ō�������

�R��

�@�P�@���������V���p�[�߈ȏ�Ō�������

�@�Q�@�ꉺ�����ڂ̂Q���̂P�ȏ�Ō�������

�@�R�@�ꉺ���̋@�\��S�p��������

�S��

�@�P�@�������̂��ׂĂ̎w����������

�@�Q�@�������̂��ׂĂ̎w�̋@�\��S�p��������

�@�R�@�ꉺ�������ڂ̂Q���̂P�ȏ�Ō�������

�@�S�@�ꉺ���̋@�\�̒�������Q

�@�T�@�ꉺ���̌Ҋߖ��͕G�߂̋@�\��S�p��������

�@�U�@�ꉺ���������ɔ䂵��10cm�ȏ�܂��͌����̒�����10����1�ȏ�Z������

�T��

�@�P�@�ꉺ���̌Ҋߖ��͕G�߂̋@�\�̒�������Q

�@�Q�@�ꉺ���̑��߂̋@�\��S�p��������

�@�R�@�ꉺ���������ɔ䂵��5cm�ȏ�܂��͌����̒�����15����1�ȏ�Z������

�U��

�@�P�@�ꉺ�������X�t�����߈ȏ�Ō�������

�@�Q�@�ꉺ���̑��߂̋@�\�̒�������Q

�V��

�@�P�@�������̂��ׂĂ̎w�̋@�\�̒�������Q

�@�Q�@�ꉺ���̋@�\�̌y�x�̏�Q

�@�R�@�ꉺ���̌Ҋ߁A�G�ߖ��͑��߂̂����A�����ꂩ��߂̋@�\�̌y�x�̏�Q

�@�S�@�ꉺ���̂��ׂĂ̎w����������

�@�T�@�ꉺ���̂��ׂĂ̎w�̋@�\��S�p��������

�@�U�@�ꉺ���������ɔ䂵��3cm�ȏ�܂��͌����̒�����20����1�ȏ�Z������

�@���A���A�g�̏�Q�Ҏ蒠�̌�t�́A�P�`�U���܂łł��B�@

�@

�����̕s���R�i�̊��j

�P��

�@�̊��̋@�\��Q�ɂ�荿���Ă��邱�Ƃ��ł��Ȃ�����

�Q��

�@�P�@�̊��̋@�\��Q�ɂ�荿�ʖ��͋N���ʂ�ۂ��Ƃ�����Ȃ���

�@�Q�@�̊��̋@�\��Q�ɂ�藧����邱�Ƃ�����Ȃ���

�R��

�@�̊��̋@�\��Q�ɂ����s������Ȃ���

�T��

�@�̊��̋@�\�̒�������Q

�@

�����̕s���R�i���c�����ȑO�̔�i�s���̔]�a�ςɂ��^���@�\��Q�j

�㎈�@�\

�P��

�@�s���Ӊ^���E�������ɂ��㎈���g�p������퐶�����삪�قƂ�Ǖs�\�Ȃ���

�Q��

�@�s���Ӊ^���E�������ɂ��㎈���g�p������퐶�����삪�ɓx�ɐ�����������

�R��

�@�s���Ӊ^���E�������ɂ��㎈���g�p������퐶�����삪������������������

�S��

�@�s���Ӊ^���E�������ɂ��㎈�̋@�\��Q�ɂ��Љ�ł̓��퐶��������������������������

�T��

�@�s���Ӊ^���E�������ɂ��㎈�̋@�\��Q�ɂ��Љ�ł̓��퐶�������Ɏx��̂������

�U��

�@�s���Ӊ^���E�������ɂ��㎈�̋@�\�̗�����

�V��

�@�㎈�ɕs���Ӊ^���E��������L�������

�@���A���A�g�̏�Q�Ҏ蒠�̌�t�́A�P�`�U���܂łł��B�@

�@

�����̕s���R�i���c�����ȑO�̔�i�s���̔]�a�ςɂ��^���@�\��Q�j

�ړ��@�\

�P��

�@�s���Ӊ^���E�������ɂ����s���s�\�Ȃ���

�Q��

�@�s���Ӊ^���E�������ɂ����s���ɓx�ɐ�����������

�R��

�@�s���Ӊ^���E�������ɂ����s���ƒ���ł̓��퐶�������ɐ�����������

�S��

�@�s���Ӊ^���E�������ɂ��Љ�ł̓��퐶��������������������������

�T��

�@�s���Ӊ^���E�������ɂ��Љ�ł̓��퐶�������Ɏx��̂������

�U��

�@�s���Ӊ^���E�������ɂ��ړ��@�\�̗�����

�V��

�@�����ɕs���Ӊ^���E��������L�������

�@���A���A�g�̏�Q�Ҏ蒠�̌�t�́A�P�`�U���܂łł��B

�@

���S���@�\��Q

�P��

�@�S���̋@�\�̏�Q�ɂ�莩�Ȃ̐g�ӂ̓��퐶���������ɓx�ɐ�����������

�R��

�@�S���̋@�\�̏�Q�ɂ��ƒ���ł̓��퐶��������������������������

�S��

�@�S���̋@�\�̏�Q�ɂ��Љ�ł̓��퐶��������������������������

�@

�����@�\��Q

�P��

�@���̋@�\�̏�Q�ɂ�莩�Ȃ̐g�ӂ̓��퐶���������ɓx�ɐ�����������

�R��

�@���̋@�\�̏�Q�ɂ��ƒ���ł̓��퐶��������������������������

�S��

�@���̋@�\�̏�Q�ɂ��Љ�ł̓��퐶��������������������������

�@

���ċz��@�\��Q

�P��

�@�ċz��̋@�\�̏�Q�ɂ�莩�Ȃ̐g�ӂ̓��퐶���������ɓx�ɐ�����������

�R��

�@�ċz��̋@�\�̏�Q�ɂ��ƒ���ł̓��퐶��������������������������

�S��

�@�ċz��̋@�\�̏�Q�ɂ��Љ�ł̓��퐶��������������������������

�@

���ڂ��������͒����̋@�\��Q

�P��

�@�ڂ��������͒����̋@�\�̏�Q�ɂ�莩�Ȃ̐g�ӂ̓��퐶���������ɓx�ɐ�����������

�R��

�@�ڂ��������͒����̋@�\�̏�Q�ɂ��ƒ���ł̓��퐶��������������������������

�S��

�@�ڂ��������͒����̋@�\�̏�Q�ɂ��Љ�ł̓��퐶��������������������������

�@

�������@�\��Q

�P��

�@�����̋@�\�̏�Q�ɂ�莩�Ȃ̐g�ӂ̓��퐶���������ɓx�ɐ�����������

�R��

�@�����̋@�\�̏�Q�ɂ��ƒ���ł̓��퐶��������������������������

�S��

�@�����̋@�\�̏�Q�ɂ��Љ�ł̓��퐶��������������������������

�@

���q�g�Ɖu�s�S�E�C���X�ɂ��Ɖu�@�\��Q

�P��

�@�q�g�Ɖu�s�S�E�C���X�ɂ��Ɖu�̋@�\�̏�Q�ɂ����퐶���������قƂ�Ǖs�\�Ȃ���

�Q��

�@�q�g�Ɖu�s�S�E�C���X�ɂ��Ɖu�̋@�\�̏�Q�ɂ����퐶���������ɓx�ɐ�����������

�R��

�@�q�g�Ɖu�s�S�E�C���X�ɂ��Ɖu�̋@�\�̏�Q�ɂ����퐶�������������������������́i�Љ�ł̓��퐶�������������������������̂������B�j

�S��

�@�q�g�Ɖu�s�S�E�C���X�ɂ��Ɖu�̋@�\�̏�Q�ɂ��Љ�ł̓��퐶��������������������������

�@

�����l

�P ����̓����ɂ����ē�̏d�������Q������ꍇ�́A�ꋉ�̂����̋��Ƃ���B

�@ �������A��̏d�������Q�����ɖ{�\���Ɏw�肹���Ă�����̂́A�Y�������Ƃ���B

�Q ���̕s���R�ɂ����ẮA�V���ɊY�������Q���Q�ȏ�d������ꍇ�́A�U���Ƃ���B

�R �قȂ铙���ɂ����ē�ȏ�̏d�������Q������ꍇ�ɂ��ẮA��Q�̒��x�����Ă��āA���Y��������ʂ̓����Ƃ��邱�Ƃ��ł���B

�S�u�w���������́v�́A����w�ɂ��Ă͎w���Ԋ߁A���̑��̎w�ɂ��Ă͑��w���Ԋ߈ȏ���������̂������B

�T�u�w�̋@�\��Q�v�Ƃ́A����w�߈ȉ��̏�Q�������A����w�ɂ��ẮA�R�^����Q�����܂ނ��̂Ƃ���B

�U �㎈���͉��������̒f�[�̒����́A���p��i��r�ɂ����Ă����|���A��ڂɂ����Ă͍������߂̍������v���������́j�������Čv���������̂��@�@�����B

�V �����̒����́A�O��������������Ԃ����[�܂ł��v���������̂������B

�@�g�̏�Q�ҕW���i�N���[�o�[�}�[�N�j�́A���H��ʖ@�Ɋ�Â��W���̂ЂƂł���A�~�`����{�Ƃ��A�n�ɔ��̎l�t�̐A��������������}�ĂŁA��ʓI�ɂ͎l�t�}�[�N�i��}�[�N�j��N���[�o�[�}�[�N�̒ʏ̂ŌĂ�Ă���A�������t���Ă��鎩���Ԃ́A���̕s���R�̐l���^�]���Ă��邱�Ƃ������܂��B

�@�g�̏�Q�ҕW���i�N���[�o�[�}�[�N�j�́A���H��ʖ@�Ɋ�Â��W���̂ЂƂł���A�~�`����{�Ƃ��A�n�ɔ��̎l�t�̐A��������������}�ĂŁA��ʓI�ɂ͎l�t�}�[�N�i��}�[�N�j��N���[�o�[�}�[�N�̒ʏ̂ŌĂ�Ă���A�������t���Ă��鎩���Ԃ́A���̕s���R�̐l���^�]���Ă��邱�Ƃ������܂��B