|

旧・玄関 |

開設当時の中庭 |

|

|

当施設は、昭和32年に児童福祉法および医療法に基づく県立・県営の肢体不自由児施設「三重県立草の実学園」として現在地である津市城山に開設されました。開設当初の病床数は54床でしたが、入所児数が増加してきたため、昭和37年に84床、昭和38年に104床、昭和41年には110床と増床するとともに増築され、昭和54年には全面改築が行われました。しかし、この頃から全国的にも入所児数の減少傾向がみられ、当施設においても同様の傾向がみられたことから、平成9年に病棟および診療の業務内容や勤務体制などの見直しを行い、平成10年4月に病床定数の削減(60床)や職員の減員を行い、重症心身障害児通園事業などの新規事業を開始するための職員の増員を行うとともに、名称を「三重県立草の実リハビリテーションセンター」と変更しました。

当施設は、日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会が指定する研修施設として認定されており、おもに四肢・体幹に機能障害をもつ小児への療育(治療・教育)、小児整形外科、小児リハビリテーションを中心に診療を実施しています。これまで、脳性麻痺、頭部外傷後遺症、二分脊椎などの中枢神経や脊髄神経障害をもつ障害児や先天性奇形、ペルテス病、脊柱側弯症などの小児整形外科的疾患児に対して、手術療法ギプス療法、装具療法などの小児整形外科的治療および理学療法(PT)、作業療法(OT)、言語療法(ST)、保育指導などの小児リハビリテーションを行ってきました。

ところで、当施設は、整形外科、リハビリテーション専門の病院でもあることから、従来、腰痛や膝関節痛などの一般整形外科疾患に罹患した成人患者への治療も行っていましたが、障害児(者)へのリハビリテーションを充実させることを目的に、平成15年度からは原則として成人の一般整形外科患者に対しての理療は中止しています。

現・玄関など

入所においては、前述のような小児整形外科・小児リハビリテーションを中心にした治療を行うとともに、看護師、指導員、保育士などによる看護・介護および日常生活指導など、多目的な指導を行い、就学前の幼児には、保育士、指導員、看護師らによる保育指導なども施行してきました。また、比較的長期間の入所が必要な就学後の小児には、併設する県立草の実特別支援学校(旧・草の実養護学校)の小学部、中学部、高等部において適切な教育が行われています。

開設当初から10数年前までは、知的発達も含め比較的障害の軽度な障害児が多数を占めていましたが、徐々に重度の知的障害を伴う重複障害児の入所割合が増加傾向にあり、とくに両親の離婚や虐待など家庭環境に問題のある障害児のいわゆる「社会的入所」の占める割合が増加しています。

平成18年4月に障害者自立支援法が施行されましたが、10月から小児の福祉施設にも導入されたことで、従来より保護者の負担が増大したことなども含め、大きな問題となっています。障害者自立支援法における施設入所は、「契約入所」が原則とされていますが、虐待も含めた社会的入所の場合に適応される「措置入所」の児童が、現在約40%を占めていることからも分かるように、福祉的関わりが必要な児童の入所割合が増加しています。

入所児の病類別割合に関しては、平成18年3月現在では、脳性麻痺児が50%強を占め最も多く、次いでペルテス病、二分脊椎、骨系統疾患(先天性奇形)となっており、とくにペルテス病の入所児数の増加が顕著となっています。

ところで、全国の肢体不自由児施設実態調査によれば、当初は脳性麻痺、ポリオ、先天性股関節脱臼の占める割合が比較的高く、施設の3大疾患と呼ばれていましたが、ポリオや先天性股関節脱臼は予防医学および治療などの進歩によって激減してきました。それに反して、脳性麻痺児の占める割合が増加しており、その他、当施設と同様に二分脊椎児やペルテス病児の入所比率が増加傾向にあります。

入所児の年齢別割合の推移では、中学部・高等部などの比較的年長児の入所割合が減少傾向を示しており、とくに小学部児童の入所割合の増加傾向がみられています。これは、6〜8歳頃に発症頻度が比較的高いペルテス病児の入所数の増加も一因となっているようで、当施設の特徴のひとつとなっています。

また、全国の肢体不自由児施設実態調査によれば、年長児と就学前の保育児童の入所割合が増加してきているようですが、小学部児童の占める割合はやや減少傾向を示しているなど、当施設とは若干異なった傾向がみられていますが、やはりペルテス病児の入所数が多いことも要因のひとつかもしれません。

入所期間の推移に関しては、1年未満の短期間の入所の割合がやや増加しているようですが、全国の肢体不自由児施設事態調査でも、3ヶ月間から6ヶ月間程度の入所割合が増加傾向を示しています。これは、手術後のリハビリテーションを目的とした数ヶ月から半年間程度の短期間の入所児が増加してきていることによることが大きな要因と思われます。

また当施設では、ここ数年は5年以上の長期入所児が減少しているようですが、全国の肢体不自由児施設事態調査によれば、5年間以上の長期入所児の割合が30%強を維持していることから、今後、当施設においても社会的入所などを目的とした児童も含め、長期入所が増加することも予想されます。

手術に関しては、開設当初から施設内で施行していましたが、小児とくに乳幼児の手術には必須である全身麻酔を安全に行うための麻酔科医の確保が困難となったこともあり、平成17年4月から三重病院において施行しています。 三重病院の協力を得て、同病院おいて手術療法を施行したのち、当施設へ転院・入所の上、術後のリハビリテーションを実施しています。

手術件数は決して多くはありませんが、慎重に手術適応を検討した上で、以下にあげたような特殊な手術を施行しています。

脳性麻痺児においては、歩行の安定性を含めた移動の向上や歩容の改善などを目的に

下肢の変形に対して筋・腱解離術や腱延長術、ときに股関節脱臼などに対する骨切り術などを施行してきました。最近では、多部位同時手術により股関節・膝関節・足関節変形を一期的に矯正することで、術後のリハビリ期間の短縮を図り、歩容の改善などにも比較的良好な成績をあげています。その他、軟骨無形成症などの低身長や奇形・外傷などを原因とする脚長差に対する

脚延長術、先天性内反足に対しての後内方解離術や骨切り術などを施行しています。

ところで、三重病院の小児整形外科、小児科、麻酔科などの協力により、乳幼児への手術療法を極めて安全に行えるようになっていることは言うまでもありませんが、小児神経科とも連携することで、脳原性疾患はもちろん神経筋疾患や代謝疾患などの確定診断や治療などの依頼が比較的容易となり、さらに安心して障害児のリハビリテーションを行える体制が確立されてきています。

外来診療では、とくに脳性麻痺、精神発達遅滞などの中枢神経障害児の治療に重点をおき、乳幼児期からPT、OT、ST、発達療育(障害児保育・DT)などを施行しています。開設当初は、外来診察はほとんど行われておらず、主として県内各地の児童相談所などから入所対象として紹介されてきた障害児を受け入れていたようです。その後、徐々に外来診療を始め、さまざまな障害児や発達障害が疑われるこどもさん達が、県内各地の保健所や医療機関から紹介されてくるようになり、外来受診患者数も増加してきました。

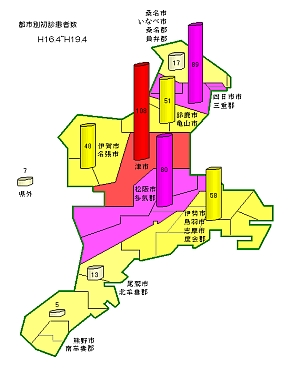

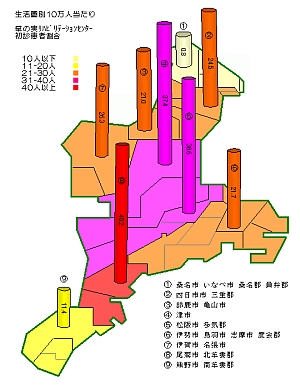

外来患者は、三重県内各地から受診しています。受診者数としては、当施設が津市にあるからと思われますが、中勢部を中心に多く、北勢、南勢、紀南地域からの受診が少ないようです。とくに人口比でみると桑名・いなべなど北勢地域と熊野市以南の紀南地域からの受診率が非常に低いようです。

|

地域別受診者数 |

地域別受診者数(人口比率) |

|

|

|

外来受診患者の多くは、18歳未満であり、全外来患者の80%以上を占めています。また、県内各地の医療機関や保健所などからの紹介が多く、紹介率は全患者では、約60%、18歳未満に限れば約70%となっています。

ちなみに一般の医療機関と比較してみると外来患者の紹介率は圧倒的に高くなっており、当施設の専門機関としての大きな特徴を示しています。さらに入所児に関しても、紹介率は100%であり、やはり一般病院と比較し、極めて高率となっています。

紹介機関については、平成18年度では、病院など医療機関からの紹介が約90%であり、残りの約10%が県内の療育センター、保健所などからの紹介となっています。医療機関では、ほとんどが小児科・整形外科関連の病院・医院からの紹介であり、小児科が約70%、整形外科が約30%となっています。

ちなみに、小児科では総合病院が約85%、診療所が約15%、整形外科では総合病院が約51%、診療所が約49%となっています。

外来患者の初診時年齢の推移ですが、徐々に低年齢化の傾向がみられ、とくに10歳以下の小児の受診が増加しています。

外来患者の診断名では、全国の肢体不自由児施設と同様、脳性運動障害や知的障害が大半を占めていますが、当施設では、小児整形外科疾患児や骨系統疾患を含む先天性奇形児の受診割合が、全国の他の施設よりもかなり多くみられていることが特徴のひとつと言えるようです。

平成16年〜平成19年における脳性麻痺児の初診時年齢は、1歳未満が約40%であり、80%以上が3歳未満で受診しています。知的障害児の初診時年齢は、脳性麻痺に比較してやや高くはなっているものの、やはり80%近くが3歳未満で受診しています。 |

ところで乳幼児健診は、20数年前には現在のような病院・医院が中心ではなく、主に保健所で行われていたため、40%近くが保健所からの紹介でした。 ところで乳幼児健診は、20数年前には現在のような病院・医院が中心ではなく、主に保健所で行われていたため、40%近くが保健所からの紹介でした。

当時は、脳性運動障害児の早期発見・早期治療が強く叫ばれ、ボバース法、ボイタ法、上田法、感覚統合療法など、脳性運動障害などに対する特殊な治療方法がほとんどの療育機関で取り入れられ、とくにボイタ法では早期に治療すれば正常化するとの情報が盛んに出回った時期でもありました。保健所からの紹介児の約60%は正常と診断されていますが、これは見逃しが過剰に懸念されたことも大きな要因と思われます。 |

現在では、早期治療による正常化は否定されており、保護者に余分な心配をかけたことや治療への過剰な期待を抱かせたことを含め、早期発見・早期治療に重点を置きすぎたことの弊害も少なからずみられ、療育関係者としては大いに反省すべき点かもしれません。

しかし、早期発見・早期治療が全く無意味であったというわけではなく、「機能改善」や「変形予防」などの障害児への医学的治療はもちろん「子育て支援」や「福祉的関わり」などの保護者や家庭生活を支えるシステムのひとつとして重要な役割を担っていたと考えています。 |

ちなみに当時の大学病院・一般病院から紹介された受診児の初診時診断名の割合を以下に示しますが、頭部のCT、MRIや脳波検査などの施行はもちろん小児科医師を中心に診断された結果でもあり、当然のことながら正常児より脳性麻痺児、知的障害児などの占める割合が多くなっています。

在宅の重症心身障害児(者)の方々に対応するため、新規事業である重症心身障害児通園事業(B型)を平成9年度から検討・準備を始め、平成11年1月から「さわやか教室」と命名して開始しました。機能訓練、入浴や遊びなどの日課を中心に実施しています。開始当初は、10名弱の登録者数でしたが、徐々に希望者数が増加し、最も多いときで23名を数えており、現在20名の方が登録されています。B型事業は、1日利用人員が5名程度とされており、専任職員も常勤3名、非常勤1名です。

また、短期入所事業も在宅の障害児・者の家族のレスパイト(休養)などを主な目的として行っています。以前は、実質上あまり稼働していませんでしたが、平成10年度から病棟業務などを見直し、本格的に実施してきました。一時保護も含め、積極的な受け入れを行っています。ただ、障害者自立支援法が施行されて以降、「日中利用」を受けることが難しくなっており、利用者の減少が懸念されます。

地域療育相談機関として、紀北・紀南地区、志摩地区など遠隔地域への巡回療育相談(三重県肢体不自由児協会からの委託事業)や県内各地の療育センター(9カ所)での障害児療育相談、保健所(7カ所)での乳幼児発達相談、肢体不自由児特別支援学校(4カ所)での整形外科検診などを実施しています。障害児療育相談や巡回療育相談では、医師およびPT、OT、STなどの訓練士が現地に赴いて障害児・者への診察、訓練指導を行うとともに地域の保健師とも連携しながら療育指導を行っています。また、乳幼児発達相談では、県内各地の保健師はもちろん市町村の保健師との連携をとりながら、主に乳幼児の発達相談や障害児の早期発見、下肢の変形などに関する相談を行っています。脳性麻痺などの障害児・者への診察・訓練指導は、他の一般医療機関では対応がほとんど不可能であり、地域からの当施設に対する期待は大きく、相談回数の増加の要望が数多く出されています。

教育研修機関として、県内各地の療育センター保育士の研修および医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護福祉士、社会福祉士、保育士などの大学および専門学校の学生に対する実習機関としても活動しています。多くの大学、専門学校からの要請があり、日常業務を行う傍ら実施していることから、関係職員の負担にはなっていますが、県内の医療関係および福祉関係の従事者を養成することも公立の専門機関としての使命と考えています。 また、研修・実習生への指導・講義も含め、関係職員の技術の向上にもつながっています。

![]()