|

伊勢の神殿

戦前までは宮大工等が片手間に作っているものでしたが、戦後事業として営まれるようになりました。伊勢神宮の神殿を模したもので、檜に茅で葺いて作られます。 |

|

伊勢の提灯

神宮の鳥居前町として栄えた伊勢地方は、江戸時代から提灯作りが盛んでした。明治時代以降ランプの普及後も神社仏閣、祭礼用、商業用等、様々な形態のものが作られています。 |

|

伊勢玩具

材料であるチシャの木や百日紅が容易に入手できたことや、参宮客の土産物として人気を集めたことから発展しました。くり物技術を用いたコマやだるま落とし等の玩具があり、鮮やかな色彩が施されていることが特徴です。 |

|

伊勢の根付

巾着、煙草入れ等を腰に下げる時、紐の端に付ける留め具で、江戸時代に流行しました。非常に堅い材質の地元産「朝熊黄楊」を材料とし、磨耗に強いのが特徴です。 |

|

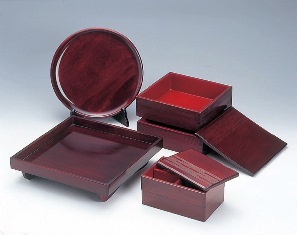

伊勢春慶

室町時代末、神宮御造営材の払い下げを受け、白木のままの箱を製造し、その上に春慶漆をかけたのが始まりとされます。檜の一枚板を使用し、丈夫に作られています。

|

|

伊勢紙

明治以降、伊勢神宮のお神札や暦をはじめとして、印刷用の用紙として発展してきました。今日でも各神社の御用紙等に用いられています。 |

|

伊勢一刀彫

伊勢神宮の遷宮時の残木を使い宮大工が彫ったのが始まりとされます。大きなのみで大胆に木の角を取り、縁起物の干支や恵比寿等、様々な作品が作られます。 |

|

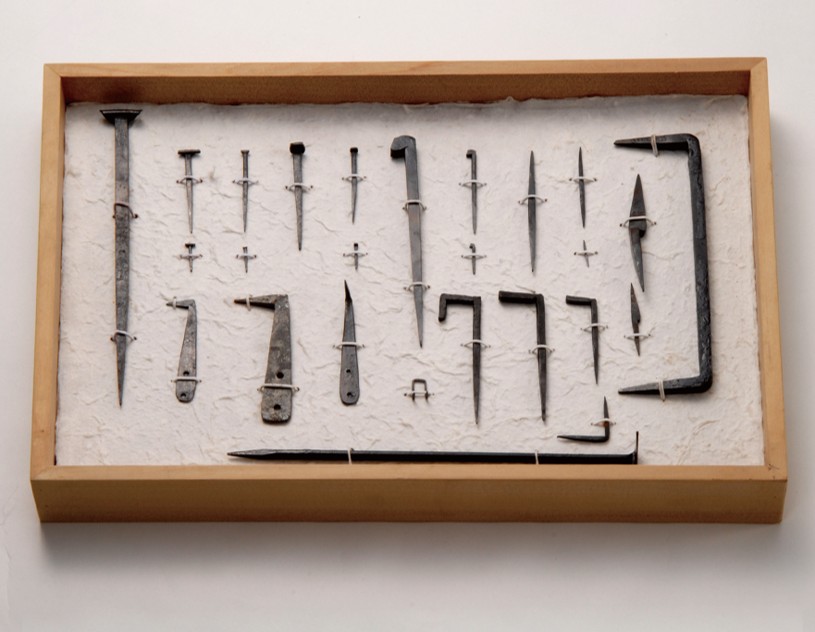

和釘

洋釘が明治初期に輸入されるまで、各種建築物に使用されてきました。伊勢の大湊は古くから造船の町として栄えており、こうした造船業を支えてきたのが、和釘などの鍛冶文化です。現在は、神社・仏閣・城など古建築物の修理・復元に主に使用されています。

|

|

擬革紙

和紙を動物の革に似せた紙製品です。江戸時代には、擬革紙で作った煙草入れが伊勢参りの土産物として広く知られるようになりました。昭和初期には、新素材の出現等により、一旦途絶えましたが、平成25年にその製造技術が復元されました。

|