<目次>

寄稿にあたり

ヴォーカルアンサンブル《EST》の歩み

結成

宝塚国際合唱コンクールへの挑戦、そして

4人の中心メンバー

音楽監督、指揮者・向井正雄さん

団長・野田肇さん

マネージャー・常住光子さん

トレーナー・長島あかねさん

4人の力

寄稿にあたり

第61回 県民功労者表彰の文化功労として、ヴォーカルアンサンブル《EST》が受章者となられました。

県民功労者表彰は、最高位の知事表彰として、本県の「公共」「福祉衛生」「産業」「生活」そして「教育文化」などの各界において、県民の模範となり、かつ県勢の伸展に寄与した方を顕彰するため、毎年表彰するものです。

ヴォーカルアンサンブル《EST》の「文化」における長年の功績が県民功労者としてふさわしいものとして、令和7年、三重県知事より表彰状と県民功労章が授与されました。

そこで、ヴォーカルアンサンブル《EST》のこれまでの道のりと、これからの展望などをご紹介いたします。

(目次に戻る)

ヴォーカルアンサンブル《EST》の歩み

ヴォーカルアンサンブル《EST》(以下、《EST》という。)は、平成4年(1992年)に、本格的な室内合唱を目的として創設されました。結成以来、着実な演奏活動を続け、コンサート活動を行っています。

国内のコンクールでは、平成15年(2003年)に合唱界で最も権威のある「全日本合唱コンクール全国大会」で金賞と最も優れた団体に贈られる文部科学大臣奨励賞を受賞したほか、令和5年(2023年)に「声楽アンサンブルコンテスト全国大会」で金賞に輝くなど、三重県の室内合唱の先駆者として数々の優れた成績を収めました。また、海外のコンクールにも積極的に参加し、ドイツやフランス、イタリア等の各国で開催されているコンクールで高い評価を受けました。

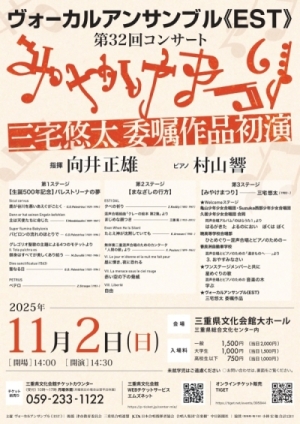

県内においては、団結成の翌年から定期コンサートを毎年開催するほか、「三重県合唱祭」への出演や病院・社会福祉施設での訪問演奏、県内の高校生とのコーラスワークショップへの賛助出演等、地元での活動を活発に展開しています。

(目次に戻る)

結成

現在《EST》で音楽監督兼指揮者を務める向井正雄さんは、かつて、《EST》の前身といえる合唱団を指導していました。そのときに、「もっと向井先生の指揮で歌いたい」、「もっと本格的な合唱に取り組みたい」という人が集まったのが、《EST》のはじまりでした。

「《EST》」という団名は、英語で最上級を意味する語尾「est」からとりました。「『Enjoy Singing Together』の頭文字」や、「ラテン語のbe動詞『est』から『存在する』という意味」など、後に様々な表現を使用してきましたが、「最上級」が結成時の団員全員で決めた意味でした。

強い思いを持って集まった少人数が高度な合唱をめざす上で、「少人数の同時演奏」を意味する音楽用語「アンサンブル」をコンセプトとして採用し、団名にしました。大人数の声の迫力で勝負するのではなく、緻密なアンサンブルで歌うという決意表明です。《EST》は創設時から常に一人ひとりの声で勝負をする姿勢を持ち続けています。

(目次に戻る)

宝塚国際合唱コンクールへの挑戦、そして

《EST》は、合唱の原点といえる「少人数による室内合唱の普及」と、「音楽を通した国際交流の推進」を掲げる「宝塚国際室内合唱コンクール」への挑戦を目標の一つとしてきました。同コンクールは本格的な海外合唱団も参加するレベルの高いもので、当初は予選を突破するだけでも大変でしたが、平成9年(1997年)に総合2位に入賞すると、平成12年(2000年)には2チームで参加し、総合1位と総合3位に輝くなど、《EST》は上位入賞の常連となりました。

同コンクールに参加するたびに、《EST》は海外合唱団を強く意識するようになりました。順位で上回った年でも、骨格や、生まれながらの環境で培われたハモる感覚など、合唱における地力の違いを感じました。日本は文化的に単旋律の音楽が中心で、解放的で音が響かない建物がほとんどです。それに対し、欧米などの合唱団は教会で歌う機会が多くあり、建物の構造から自然に倍音(一つの音に同時発生する整数倍の周波数の音)が奏でられます。スタートから差があると痛感したことから、《EST》は積極的に海外のコンクールに挑戦しました。その結果、ヨーロッパ伝統の6大コンクールでグランプリを受賞し、グランプリ受賞者から一位の中の一位を決める大会に出場するなど、輝かしい成果を挙げています。

(目次に戻る)

4人の中心メンバー

令和7年(2025年)時点で結成から33年を経た《EST》は、団員のほぼ全員が入れ替わっていますが、音楽監督兼指揮者の向井正雄さん、団長の野田肇さん、マネージャーの常住光子さんは、創設当時から参加しています。そこにトレーナーを務める長島あかねさんを加えた4人が、本合唱団の中心メンバーです。

音楽監督、指揮者・向井正雄さん

向井さんは、松阪市に生まれ、三重県立伊勢高校在籍時に合唱部に入部、顧問の先生から受けた熱心な指導から、合唱の魅力の虜となりました。三重大学に進学して合唱団に入団すると、たちまち頭角を現して同部の学生指揮者になり、全日本合唱コンクール全国大会への出場を果たします。教育学部では数学を専攻し、卒業後は教職に没頭する予定でしたが、今でも練習場所となっている津市の清泉幼稚園の園長さんに活動場所を提供されたことをきっかけに、《EST》の前身となった合唱団を結成しました。教師の激務と並行して様々な師に学び、ルネサンス期の合唱に辿り着きました。ルネサンス期の合唱は、楽器が発達する前から人の声で演奏された、合唱の原点といえるものです。そこを《EST》の活動の軸に据えました。

《EST》の活躍とともに、向井さんの活動も広がりました。①勤務していた宇治山田高校の合唱部で顧問・指揮者を務め、全日本合唱コンクール全国大会で2回の金賞に輝き、教育長賞も受賞しました。②オーケストラとの共演を特長とする「やちまた混声合唱団」で、創立当初から常任指揮者を務めています。③平成19年(2017年)と令和7年(2025年)にメンバーを公募し、ニューヨークカーネギーホールの音楽祭に出演しました。④日本各地で客演指揮者やコンクール審査員などを務めています。⑤若者対象の合唱講習会やワークショップを精力的に主宰しています。⑥令和6年(2024年)には伊賀市の「上野合唱団」で常任指揮者に就任しました。

定年を迎え非常勤講師となってからは、それまで以上に「呼ばれたらどこへでも行く」と全国を飛び回り、日本の合唱の土壌を豊かにするため、惜しみなく合唱指導や指揮の方法を後進に伝えています。

活動の原動力は「合唱が好き」ということに尽きます。平成元年(1989年)にドイツでベルリンの壁が壊れたとき、人々が自然に「第九」を合唱したというエピソードが、向井さんの心に強く残っています。世の中すら変えうる音楽のエネルギーを強く感じ、全身を使って情熱的に指導や指揮をします。

(目次に戻る)

団長・野田肇さん

野田さんは三重大学合唱団で1学年下の向井さんと出会い、ともに活動しました。農学部卒業後、滋賀県で中学理科の教諭となりましたが、三重県で前身の合唱団に参加し、より高度な合唱をめざす目標に賛同して《EST》に合流しました。定年を迎え非常勤講師となった現在も向井さんの音楽活動を様々な形で支えています。例えば、合唱団で新曲に取り組む際、各団員が楽譜だけで自身の音をつかみ、練習ですぐに合わせられるのが理想ですが、野田さんはパソコンで音源を作成し、そこに他のパートを小さな音で入れて、合同練習前にある程度音をつかめるよう団員に配信しています。

結果的に野田さんは、向井さんと最も長く一緒に音楽を作ってきました。向井さんのことを「腐れ縁」と笑顔で話されます。

(目次に戻る)

マネージャー・常住光子さん

常住さんは一団員としての活動に加え、マネージャーの仕事に奮闘しています。また、《EST》を代表して三重県合唱連盟の役員を務めます。津児童合唱団に入団した子ども時代から、ずっと合唱を続けてきました。前身の合唱団から参加し、《EST》設立では発起人の一人になりました。長く歌ってきた常住さんには、より本格的な合唱を目指すことは自然なことでした。三重県から合唱の高みを目指す向井さんに、「引っ張っていってもらった」と感じています。

常住さんの大きな目標は、三重県の合唱人口を増やすことです。そのためにも「地域に根ざした合唱活動が大事」という意識があり、三重県で合唱の活動をしている《EST》やその他の合唱団について、三重県の人にもっと知ってもらいたいと思っています。社会福祉施設や学校での演奏や、地元音楽祭への出演など、《EST》が地域での幅広い活動を進めることに尽力しています。

(目次に戻る)

トレーナー・長島あかねさん

長島さんは、ボイストレーナーとして発声法の指導などに携わりながら、合唱にも参加します。団員は歌う側に長島さんがいることを「心強い」と話します。練習日には、向井さんの指揮の前に長島さんが指導に入り、ハーモニーを作る方法を伝えます。長島さんが合唱の下地を作り、向井さんが音楽の方向性を決める分業制です。長島さんは三重大学教育学部音楽科の出身です。音楽一家に生まれ、生活の中に常に音楽がありました。本業はピアニストです。音楽会等で伴奏を務め、自身のピアノ演奏会を開催します。その上で、ソリストも務める声楽家として活躍しています。「やれる限りやりたい」と両方を追求してきました。音楽関係者からは「ここまで歌えるピアニストは他にいない」といわれます。

音楽教師として勤めた経験があり、複数の少年少女合唱団を指導しながら、向井さんが指揮する「やちまた混声合唱団」でもトレーナーを務めるなど、音楽指導者として広く活動しています。必要があれば団員の個別レッスンも行います。時には身の上相談も受けます。「声は個性であり、心の悩みは声の震えなどに影響するため、音楽指導とカウンセリングに垣根はない」と考えています。

活動の広さから常にどこかで本番を控えるような多忙さに悩むこともありますが、多彩な活動それぞれが、互いに良い影響を与え、それぞれの音楽活動を高めていくと感じ、その全てを「やりきる」ことをモットーとしています。

高校時代から《EST》に出入りし、大学生で正式に入団しました。令和7年(2025年)現在32回を数える定期演奏会の8回目からトレーナーを務め、《EST》の外で音楽家の実績を積み上げながら参加してきました。向井さんは、長島さんが加入してから《EST》の実力が格段に上がったと話します。

(目次に戻る)

4人の力

一人ひとりの団員が自身の声で勝負する雰囲気と、そのために自発的に個々が練習し実力を高めていくシステムを、向井さんが作りました。そこに長島さんが「育てる」という要素を加えました。二人の音楽家が、《EST》を三重県を代表する合唱団に押し上げました。それを団長の野田さんとマネージャーの常住さんが、様々な面で支えています。この4人の誰が欠けても、今の《EST》はなかったことは間違いありません。今後もこの4人が力を合わせ、若い団員も多く所属する《EST》の、様々な世代の団員たちとともに、さらなる高みを目指します。

(目次に戻る)