【Hello!とうけい】Vol.291 三重県で盛んな海面養殖は?

令和7年11月26日掲載

南北に1,000km以上に及ぶ長い海岸線を有し、伊勢湾や熊野灘に面する三重県は、全国でも水産業が盛んな県の一つとして知られています。

今回は、そんな三重県の漁業の実態と、三重県で行われている海面養殖についてご紹介いたします。

初めに、一昨年に実施された、漁業を営む世帯や法人を対象に5年ごとに行われる調査である「2023年漁業センサス」の結果から、三重県の漁業の実態を見ていきます。

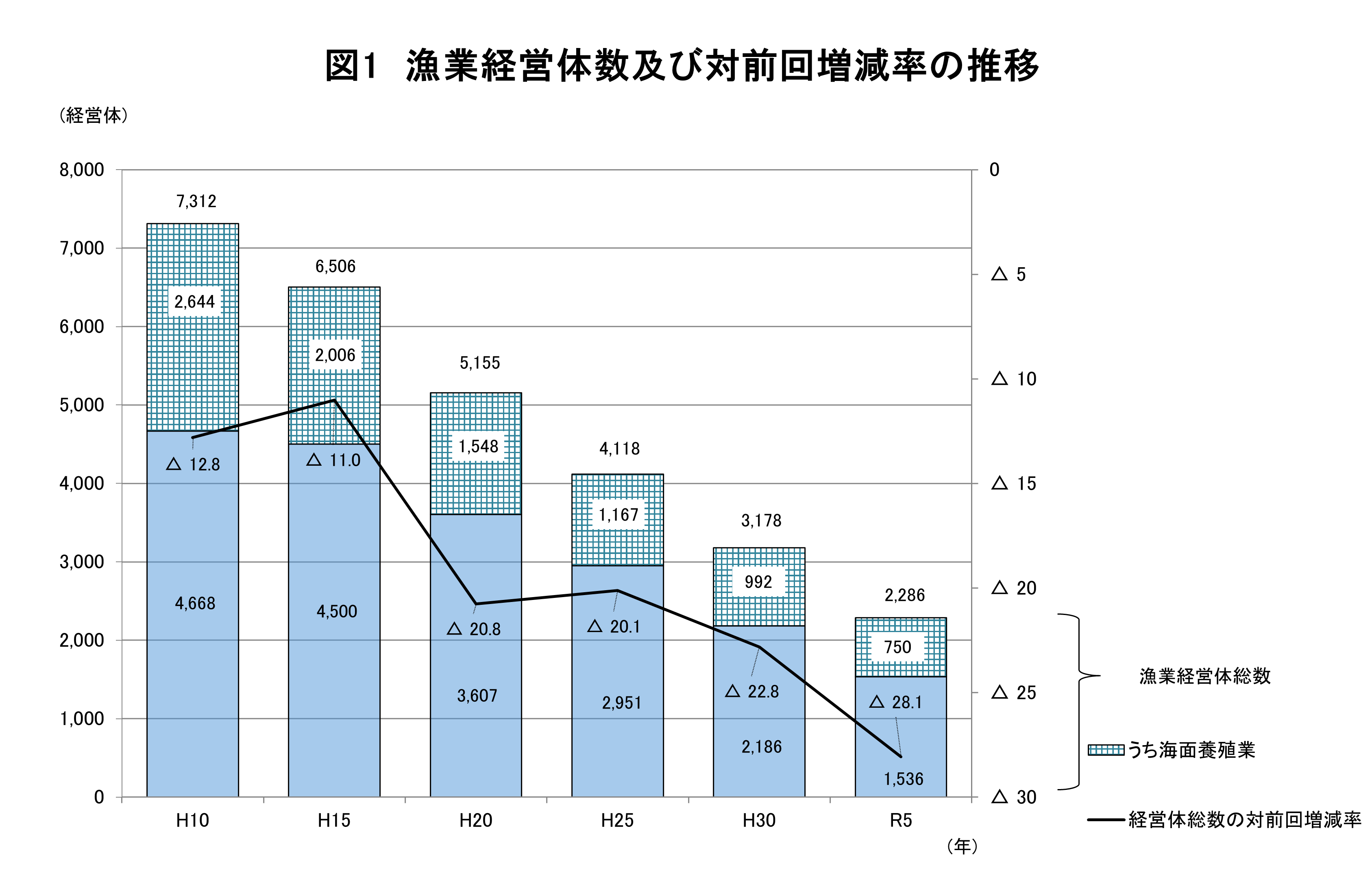

まず、調査時点(令和5年11月1日)における三重県の海面漁業経営体数は2,286経営体で、対前回では892経営体(△28.1%)の減少になりました。

このうち、主として海面養殖業を行っている経営体数は750経営体で、対前回では242経営体(△24.4%)の減少になりました。

平成10年からの推移を見てみると、漁業経営体数は右肩下がりとなっており、特に海面養殖業を行う経営体数は、過去25年間で3割以下にまで減少していることが分かります。

(出典)三重県の漁業[2023年漁業センサス結果概要(確報)]

(出典)三重県の漁業[2023年漁業センサス結果概要(確報)]

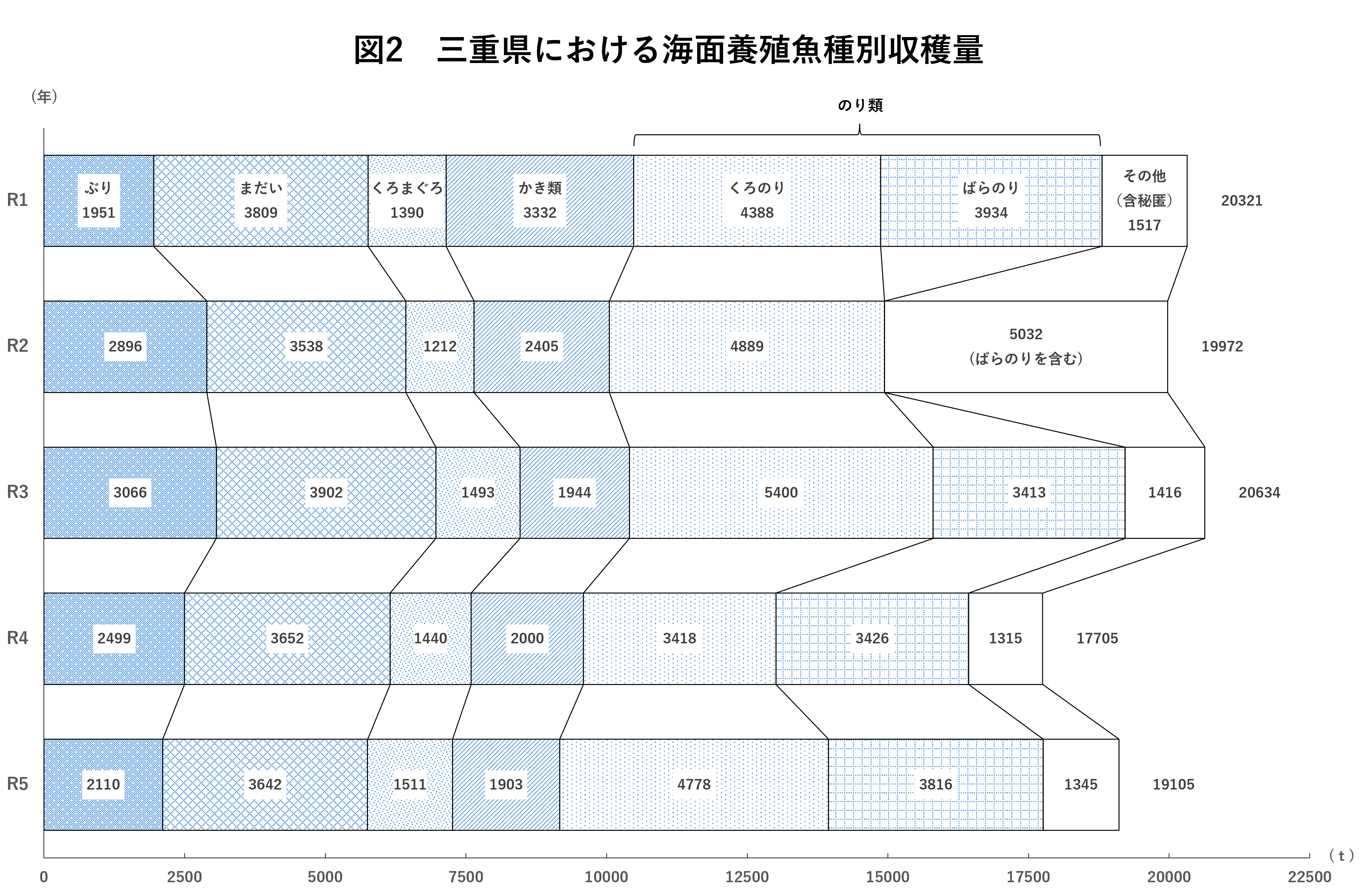

次に、農林水産省が毎年実施している「海面漁業生産統計調査」の過去5年分の結果から、三重県における海面養殖の収穫量を見ていきます。

まず、総収穫量を見ていきます。

令和3年に20,634トンとなっていた総収穫量は、令和4年に2,929トンの大幅減少となり17,705トンまで落ち込みましたが、令和5年では1,400トン増加し、19,105トンまで回復しています。

続いて、魚種別の収穫量を見ていきます。

令和5年調査で収穫量が増加となった魚種では、「くろまぐろ養殖」が1,511トンの収穫量を記録し、過去5年間で最多となりました。また、令和3年をピークに減少していた「くろのり養殖」が対前年で1,360トンの大幅な増加となり、「ばらのり養殖」と合わせた「のり類養殖」としての収穫量も大幅な増加となっていることが分かります。

収穫量が減少となった魚種としては「ぶり養殖」が挙げられ、令和3年をピークに減少傾向となっています。また、「かき類養殖」は、直近3年間では概ね同水準の収穫量を維持しているものの、令和元年と比較すると減少傾向にあることが分かります。

(出典)農林水産省「海面漁業生産統計調査」 漁業・養殖業生産統計(令和元年~5年)-都道府県別統計-養殖魚種別収穫量(種苗養殖を除く。)

注)上に記載の調査結果より三重県分の数値を加工して作成。

注)個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護することを目的に秘匿処理がされている項目は、「その他(含秘匿)」に含まれる。

以上のように、「2023年漁業センサス」の結果では、海面養殖業を行う経営体数は対前回で△24.4%の大幅な減少となりましたが、過去5年間の「海面漁業生産統計調査」の結果から海面養殖の収穫量を比較してみると、減少傾向にはあるものの経営体数程の落ち込みではないことが分かりました。

また、「くろまぐろ養殖」や「のり類養殖」など、過去5年間で収穫量が増加した魚種もあり、現在も三重県において、海面養殖は地域の重要な産業となっています。

地域で生産された農林水産物をその地域で消費する「地産地消」は、地域経済の活性化や環境負荷の軽減につながります。

みなさんも、ぜひ地元で育てられた海産物を味わってみてはいかかでしょうか。

(資料出所)農林水産省「海面漁業生産統計調査」<https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kaimen_gyosei/index.html>

三重県の統計情報は「みえDataBox」でご覧いただけます。

次回のHello!とうけい♪vol.292は、令和8年1月28日(水曜日)掲載予定です。

お楽しみに!