講義では最初に「考古学という学問の歩み」として、水戸光圀による学問的動機に基づく日本初の学術調査や、エドワード・S・モースによる日本初の近代的な学術調査などについて紹介しました。江戸時代の封建社会の中においても「学問」を仲立ちとして身分の差を超え、同好の士として人々が連帯していた様子や、幕末に来日した際のシュリーマンの日本に対する印象などを織り交ぜながら、日本における考古学の歴史について紹介しました。

その後、考古学の定義とアプローチとしての型式学、層位学について触れた後、所長自身が携わった調査・研究の経験を通じ、考古学の魅力、各大学における考古学関連学科の特色等について話しました。

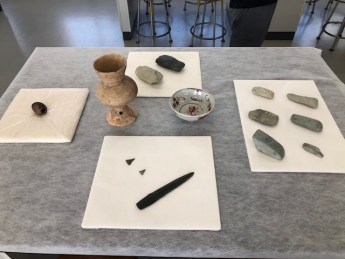

講義終了後は、会場に展示した県内出土の遺物を手に取りながら観察を行い、個々の生徒の質問に答えていく時間をとりました。旧大山田村の北切遺跡から出土した磨製石剣や、東名阪自動車道四日市JCT付近にある菟上遺跡出土の磨製石器を手に取った生徒からは、そのフォルムの美しさや仕上げの見事さに対して感嘆の声が上がっていました。北切遺跡のある地域から通学する生徒は、地元に存在する遺跡や遺物の素晴らしさに触れ、「自分の中に1つ選択肢が増えた気がします!」との感想を寄せてくれました。また、講義の中で紹介した「学問は多数決ではない」という言葉にも「これは他の学問全てに共通することだと思った」などの声が複数あり、生徒の心に強く残ったようでした。

三重県埋蔵文化財センターは三重県各地で出土した遺物や各遺跡の調査記録など貴重な資料を保管しています。また、考古学、歴史学等に関する豊富な知識を持った専門家も在籍しており、様々な形で、学校での授業や地域での学習を支援させていただくことが可能です。探究的な学習活動等をお考えの際に、選択肢の一つとしてお声がけください。

遺物展示の様子

講義の様子

遺物展示の様子