5日は大台町役場宮川総合支所にて、大台町の出張遺跡から出土した遺物の観察や、接合の体験を交えながら授業を行いました。最初に出張遺跡が日本を代表する旧石器時代の遺跡であることや、その魅力について紹介した後、旧石器時代や打製石器について解説し、出張遺跡から出土した石器を手に取って観察する時間をとりました。参加生徒はルーペとライトを手に、石器に残るリングなどの痕跡を興味深く観察していました。また、授業を進める中でチャートの接合にも挑戦しました。

講義の最後では石器の大きさの変化から、獲物とする動物や環境の変化について学び、植物資源に重点を置く戦略に伴う土器の出現にふれて授業を終了しました。授業終了後には礫群などの整理を行っている部屋と出土遺物を見学し、整理を担当されている方から出張遺跡への思いや、若い世代への期待を語っていただきました。参加した生徒のみなさんからは、出張遺跡、旧石器時代について実物に触れながら学べた点が嬉しかったことや、文化財保護にかける思いに感動したとの声が出されていました。

13日は昴学園高等学校体育館横の敷地を利用して、旧石器時代から縄文時代の暮らしに関する実験考古学を行いました。

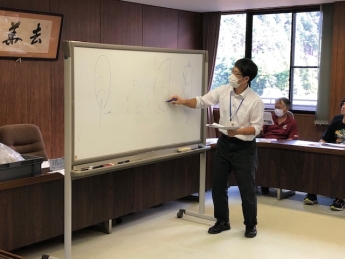

最初にナウマンゾウ、イノシシ、キジの実物大輪郭図を提示し、その大きさを体感した後、投げ槍、弓矢を使用する体験をし、気候、環境、獲物とする動物の変化などについて学びました。

次に資料に従って基本的な知識を押さえた後、マイギリと火打石を使用した火おこし体験を行いました。狩猟体験、火おこし体験ともに参加生徒は積極的に取り組み、弓矢で小さい的を狙うときは姿勢を低くしたり、火打石を使って独自の手法で火をおこしたりと、主体的に工夫する姿がみられました。

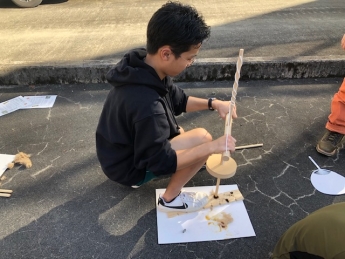

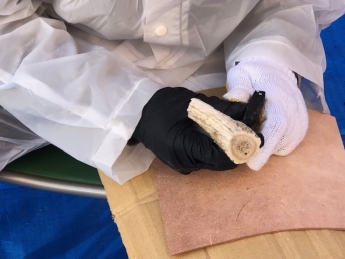

最後に、加工しやすい黒曜石を使用し、石器作りの体験を行いました。石による直接打撃で表面の風化面を落とした後、剥片(はくへん)をとり、押圧剥離(おうあつはくり)で形を整えていきました。途中、古雑誌で石刃の切れ味を確認した際には、その鋭さに驚嘆の声も上がっていました。一人ひとりが熱心に制作に取り組み、それぞれに自分だけの作品を仕上げることができました。石器作り終了時には自分たちが作業していた跡を見ながら、実際の遺跡でも石器製作の痕跡が出土する事と、そこからどこに人が位置していたかまで読み取れることを確認しました。最後にまとめとして考古学研究の可能性を示唆し、自らの今後の探究活動につなげてほしいことを伝えて授業を終了した。

今回の授業では大台町教育委員会の方々と連携して取り組みを進めました。生徒は大変前向きな姿勢で主体的に授業に参加し、活発に発言や質問をしてくれました。これをきっかけとして各自で探究を深めるとともに、地域の文化財の価値を理解し、その保護に関心を持ってくれることを期待しています。