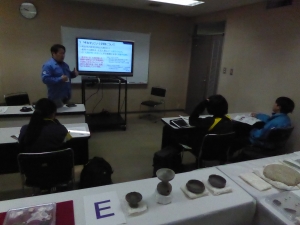

1日目は最初に埋蔵文化財センターの仕事と考古学の方法論についての講義を行った後、県内の遺跡から出土した旧石器時代から弥生時代までの遺物を観察し、道具の形や組み合わせなどから使われていた時代を考えました。その後、館内見学を挟んで、土師器焼成坑が多数出土している明和町内の北野遺跡についての講義を行い、年代別に展示した土師器を観察して形の変化などについて気づいたことを出し合う意見交換を行いました。生徒は本物の土器や石器に初めて触れたことで、生き生きと活発に発言してくれていました。

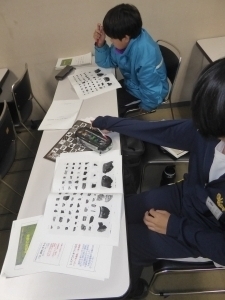

2日目の午前中は前日に続き、坂本古墳群や安養寺跡など明和町内の遺跡について学び、遺跡の発掘調査の内容がわかる発掘調査報告書のみかたについて話しました。最後に2日間の締めくくりとして、明和町「コドノB遺跡」の報告書を使い、専門用語などについての解説を行った後、遺物・遺構についての解説や写真、実測図を頼りに、展示のレイアウトを考える実習を行いました。生徒たちは報告書を読み込みながら、それぞれのコンセプトで遺物を選択し、展示レイアウトを完成させていきました。近日中に生徒が考えたレイアウトをもとにして、コドノB遺跡出土遺物の展示を行う予定です。

今後、生徒はふるさと体験学習の成果をまとめていく作業に入るそうです。この2日間で、参加生徒の地域の歴史、文化についての関心は確実に深まったように感じました。今回の体験をきっかけに、それぞれが「ふるさと」明和町についての探究を深めていってくれることと思います。

埋蔵文化財センターの仕事について講義 未整理室の見学「あっ…馬形埴輪!?」

収蔵庫内で人物埴輪とご対面 明和町北野遺跡についての講義

発掘調査報告書を読み込みます うまくレイアウトできるかな?