子ども食品衛生教室

中学年「食中毒(しょくちゅうどく)ってなあに」指導者用

食べ物が原因(げんいん)で、おなかが痛(いた)くなったり、下痢(げり)をしたり、熱が出たりすることを食中毒(しょくちゅうどく)といいます。

| 0-157 | 牛の腸にいることがある細菌で、抵抗力の弱い幼児等に重い症状を起こすことがあります。生レバーや生焼けの肉などの喫食が原因になることがあります。 |

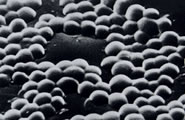

| 黄色ブドウ球菌 | 形がブドウの房状などでこう呼ばれており、増殖時、加熱に強い毒素を作る細菌です。 |

| サルモネラ | 卵が原因になることが多い細菌です。 |

食べ物といっしょに、細菌(さいきん)が、からだの中に入ると食中毒(しょくちゅうどく)になることがあります。細菌(さいきん)は、よごれた手やよくあらわなかった食べ物・ほうちょう・まな板に多くついています。

よごれた手についている細菌(さいきん)が、からだの中に入ることで食中毒(しょくちゅうどく)になることもあります。

食中毒(しょくちゅうどく)をおこす菌(きん)には、いろいろな種類(しゅるい)があります

|

|

|

|

|

|

人から見てよい細菌(さいきん)だってあります

|

|

|

食中毒(しょくちゅうどく)にならないためには

つけない

| 細菌(さいきん)を食べ物やほうちょう、まな板、皿などにつけないようにしましょう。 魚や肉をさわったら、手をあらいましょう。 ほうちょうやまな板は、きれいにあらいましょう。 土のついた野菜は、きれいにあらいましょう。 |

|

ふやさない

食中毒(しょくちゅうどく)は、細菌(さいきん)が食べ物の中で、増(ふ)えることで、おこります。作った料理は、早いうちに食べましょう。すぐに食べない物は、冷蔵庫(れいぞうこ)など低い温度(おんど)でほぞんしましょう。

やっつける

| よく加熱(かねつ)しましょう。細菌(さいきん)は、高い温度(おんど)にはよわい生き物です。十分な加熱(かねつ)で、細菌(さいきん)をやっつけることができます。 |  |