令和7年「職員の給与等に関する報告及び勧告」の概要

職員の給与に関する報告及び勧告はこちら

人事管理に関する報告はこちら

印刷用ファイルはこちら

令和7年10月15日

三重県人事委員会

【職員の給与に関する報告及び勧告】

| ○給与勧告のポイント 『4年連続で月例給・ボーナスともに引上げ』 1 月例給:給料表を引上げ ・初任給を引上げ ・若年層に重点を置きつつ、全ての号給を引上げ改定 2 ボーナス:支給月数を年間0.05月分引上げ ・年間4.60月→4.65月 |

Ⅰ 本年の民間給与との比較による給与改定

1 職員の給与と民間給与との比較

- 企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の県内の801民間事業所から抽出した161事業所を対象に、職種別民間給与実態調査を実施

- 公民給与の比較対象企業規模を従来の50人以上から100人以上へ見直し

(1)月例給

(参考)国| 区分 | 金額等 | 金額等 | ||

| 民間従業員の給与 | (A) | 398,579円 | 429,494円 | |

| 職員(行政職)の給与 | (B) | 386,951円 | 414,480円 | |

| 公民較差 | (A)-(B) | 11,628円(3.01%) | 15,014円(3.62%) | |

公民較差の率3.01%は、平成3年の3.69%以来、34年ぶりの水準

(2)ボーナス

民間事業所の支給割合は給与月額の4.63月分に相当しており、職員の平均支給月数(4.60月)が0.03月分下回っていた。2 本年の民間給与との比較により改定すべき事項

(1)月例給

・公民較差を解消するため、行政職給料表を引上げ改定初任給を引上げ

A試験(大学卒程度)228,300円⇒239,900円(5.1%)

C試験(高校卒程度)195,200円⇒209,000円(7.1%)

若年層に重点を置きつつ、全ての号給を引上げ

・行政職給料表以外の給料表は、行政職給料表との均衡を基本に引上げ改定

・子に係る扶養手当を引上げ改定(子1人12,000円⇒13,000円)

・特地勤務手当等について、地域手当との調整の廃止等を実施

○改定内容(行政職)

| 区分 | 配分額 | 配分率 |

| 給料 | 10,423円 | 2.69% |

| 諸手当 | 627円 | 0.16% |

| はね返り分 | 535円 | 0.14% |

| 計 | 11,585円 | 2.99% |

(2)ボーナス

- 職員の期末・勤勉手当の平均支給月数(4.60月)が、民間の特別給の支給割合(4.63月)を下回っていることから、支給月数を4.65月に引上げ

※支給月数はこれまで0.05月単位で改定

- 引上げ分は、期末手当及び勤勉手当に0.025月分ずつ配分

○改定後の支給月数(一般の職員の場合)

|

|

6月期 |

12月期 |

|

|

令和7年度 |

期末手当 |

1.25月(支給済) |

1.275月(現行1.25月) |

|

勤勉手当 |

1.05月(支給済) |

1.075月(現行1.05月) |

|

|

令和8年度 以降 |

期末手当 |

1.2625月(前年1.25月) |

1.2625月(前年1.275月) |

|

勤勉手当 |

1.0625月(前年1.05月) |

1.0625月(前年1.075月) |

|

(3)初任給調整手当

- 医師等に対する支給月額の限度を人事院勧告に準じて引上げ

(4)宿日直手当

- 人事院勧告に準じ所要の改定

3 実施時期

2(1)、(3)及び(4):令和7年4月1日

2(2):令和7年12月1日(令和8年度以降の改定は、令和8年4月1日)

Ⅱ その他の本年の給与改定

1 職員の月例給与水準を適切に確保するための措置

- 月例給与水準が地域別最低賃金に相当する額を下回る場合に、その差額を補填するための手当について、法令改正や最低賃金の引上げ、他の都道府県の動向をふまえ、導入の検討が必要

2 級別資格基準表の廃止

- 人事院勧告に準じて、職員が昇格するために原則として一定の期間昇格前の級に在級することを求める級別資格基準表に係る制度を廃止

3 地域手当

- 人事院勧告に準じて、令和8年度の級地別支給割合を設定(医師または歯科医師を除く県内に勤務する職員の支給割合は、引き続き4.7%)

4 へき地手当等

- 特地勤務手当等と類似の趣旨の手当であると考えられることから、⼈事院勧告をふまえた⽂部科学省の考え方を注視していく必要

5 通勤手当

- 人事院勧告における措置については、三重県の実態や実情をふまえるとともに、他の都道府県における状況を考慮のうえ、任命権者において適切に見直しを検討していく必要

- 月の途中で採用された職員等に対し、採用日等から通勤手当を支給できるよう、人事院勧告に準じた所要の措置を講ずることが適当

Ⅲ その他の課題

1 教育職員の給与

- 給特法等の一部を改正する法律が公布され、教職調整額の基準となる額を給料月額の4%から10%へ段階的に引き上げる等の措置が講じられることとなり、今後、関係法令の改正や国における予算措置の動向をふまえ、教育職員の処遇の改善と見直しに適切に対応する必要

2 職務・職責を重視した新たな給与体系の構築等に関する人事院の取組

- 本年の人事院勧告では、職務・職責を重視した新たな給与体系に移行するため、勤務時間や任用など他の制度と一体で見直しを進めるとしており、その動向を注視していく必要

【人事管理に関する報告】

1 人材の確保

- 民間企業、国、地方公共団体間での人材獲得競争が激しくなる中、高度化・複雑化・多様化する行政課題に的確に対応するため、多様で有為な人材を確実に採用していくことが必要

- 転職市場が活発化しており、若年層以外の多様な経験や高度な専門性を有する人材からも積極的に採用することが必要

- 人材確保にあたっては、公務員志望者を確実に三重県への受験に結び付けることはもとより、公務員志望ではない層の関心を高めるために、採用活動のさらなる改善も必要

- 教員や警察官についても、説明会等を通じて、魅力ややりがいを伝えることで、志望者を増やし、人材の確保につなげることが必要

2 適切な人材活用等による組織力の向上

(1)組織全体で取り組む人材育成

ア 若手・中堅職員の人材育成

- 若手・中堅職員は、自身が早期にマネジメントを行う立場となるため、今後組織の中で必要となる能力や積むべき経験について、キャリアデザイン研修等をとおして、主体的に考え、学んでいくことが重要

- 管理職員は、定期的に実施する面談において、適切なアドバイスを行いながら、必要に応じて、面談以外の場面においてもコミュニケーションを図ることが必要

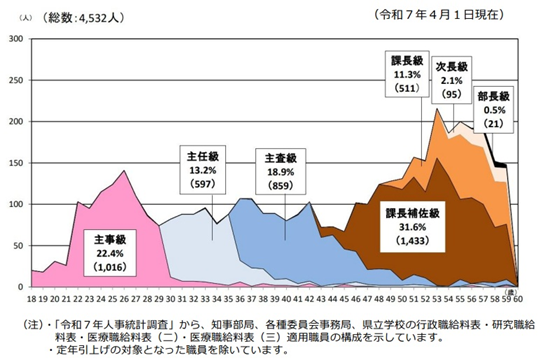

【年齢・職級別職員構成】

イ 能力や適性に基づいた人材育成

- 職員が抱えるさまざまな事情に配慮しつつ、幅広い業務経験を積めるよう⼈事配置について⼯夫するとともに、職員自らが具体的なキャリアビジョンを描ける環境づくりに引き続き取り組んでいくことが必要

(2)適切な人事評価に基づく人事管理

- 評価者・被評価者それぞれが、任命権者ごとに定められた制度の趣旨や運用方法について理解した上で、職員の能力及び業績を公正に把握して、評価結果に基づいた適切なフィードバックを行うことが必要

- 職員の育成支援と併せて各職級に求められる職責を果たしているかなどを把握し、下位の評語を含めて適正な評価を行うことが必要

(3)60歳を超えて働く職員の活用

- 60歳を超える職員が培ってきた知識と経験を生かせるよう、適材適所の人事配置を行うとともに、いきいきと働くことができる職場環境づくりを推進していくことが必要

- 60歳を迎える職員に対し、定年の引上げに係る制度の趣旨や給与、求められる役割等について伝え、これらを理解・納得した上でこれからの働き方を選択できるようにすることが重要

(4)DXの推進による組織力の向上

- 管理職員が自ら積極的にデジタルツールを利用するなど、DXに対する気運を醸成するとともに、職員も自分自身の業務を深く理解し、デジタルツールの活用もふまえどのように業務を改善できるかという意識を持つことが重要

- 年齢や役職にかかわらず、職員一人ひとりがDXの推進について当事者意識を持つことにより、効果的に取組を推進していくことが必要

(5)不祥事及び不適切な事務処理の防止に向けた取組の徹底

- 職員の非違⾏為に対して厳正に対処するとともに、発生した原因を詳細に検証し、再発防止策を考え、組織全体で共有し、実践するなどして、不祥事及び不適切な事務処理を根絶できるよう取り組んでいくことが必要

- 所属長をはじめとする管理職員においては、環境が変化する場面には特に留意しつつ、いつでも安心した雰囲気で話し合いができる職場づくりに取り組むことが重要

(6)非常勤職員に係る人事管理

- 非常勤職員が高い意欲を持ち、能力を十分に発揮できるよう、働きやすい職場環境の整備に努めることが重要

3 勤務環境の整備

(1)知事部局等における労務管理の推進

- 長時間勤務の是正について、業務量に応じた定数管理を行うことはもとより、業務の削減や合理化に加え、柔軟な応援体制の構築など、適切な人員配置等に取り組むことが重要

- 職員がメンタルヘルス不調に陥らないよう計画的かつ継続的に取り組んでいくことが重要

(2)学校における労務管理の推進

- 県及び市町の教育委員会と学校は、一体となって業務の適正化や行事等の見直し、専門人材・地域人材の活用等に取り組んでいくことが必要

- 精神疾患による休職者が減少するよう、精神科医や臨床心理士等の専門家からの助言を参考に、より効果的なメンタルヘルス対策を進めていくことが必要

(3)警察における労務管理の推進

- 勤務環境の整備や心理的・身体的にも負荷がかかる職員の健康管理について取り組んでいくことが必要

(4)柔軟な働き方

- さまざまな事情を抱える職員が働きやすい職場環境を整備することが必要

- 職員一人ひとりがライフスタイルに応じて働くことができる職場環境となるよう、組織全体で業務量や人員体制の見直しについて検討することが重要

(5)ゼロ・ハラスメントの実現

- ハラスメントは決して許されない行為であり、貴重な人材の損失にもつながることから、組織全体で対応するべき問題としてとらえることが重要

- 行政サービスの提供に支障が生じることがないよう、さまざまなハラスメントから職員を守る仕組みづくりが必要

・令和7年「職員の給与等に関する報告及び勧告」(全文)はこちらから