1 概要

国の「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」(以下、「基本計画」という)が令和元年5月31日に修正され、これを受け、南海トラフ地震の発生可能性が通常と比べて相対的に高まったと評価された場合に、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報(以下「臨時情報」という)」が発表されることになりました。

また、令和6年8月8日、宮崎県沖の日向灘でマグニチュード7.1の地震が発生し、運用開始後初めて「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が気象庁から発表されました。

臨時情報が発表された場合には、国や県、市町などからの呼びかけ等に応じた防災対応をとってください。

南海トラフ地震はいつ発生してもおかしくない状況であることから、日頃からの地震への備えをお願いします。

2 臨時情報の運用について

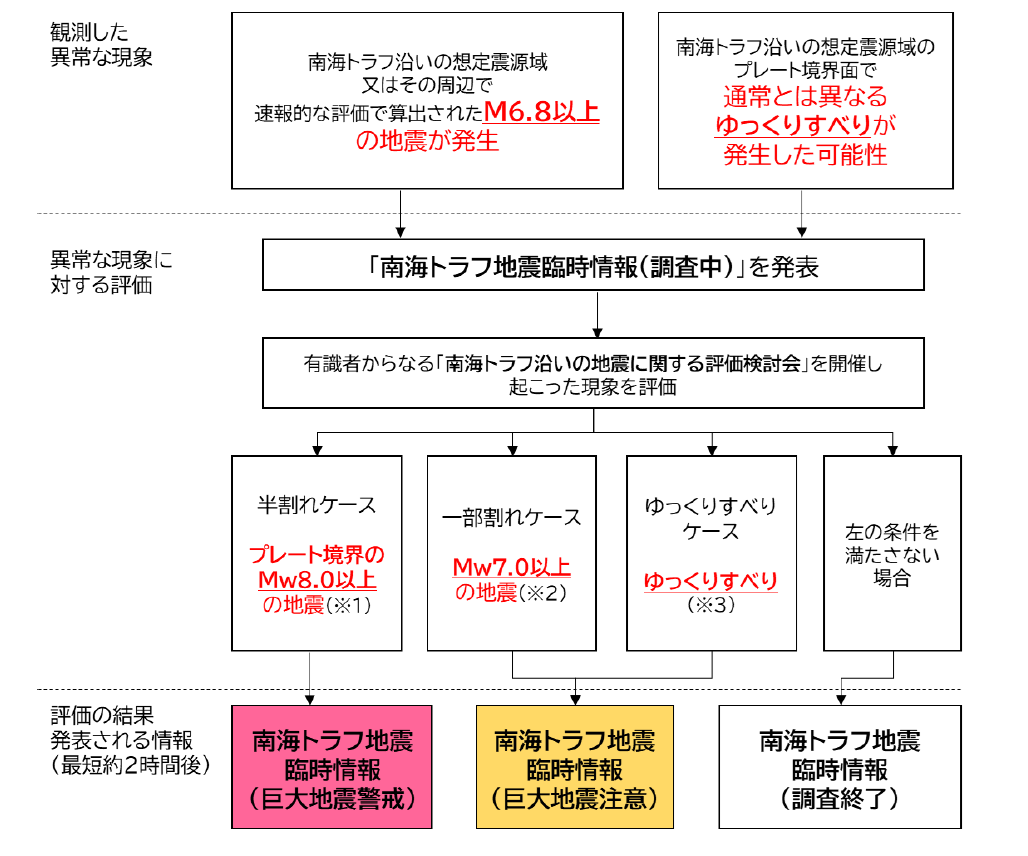

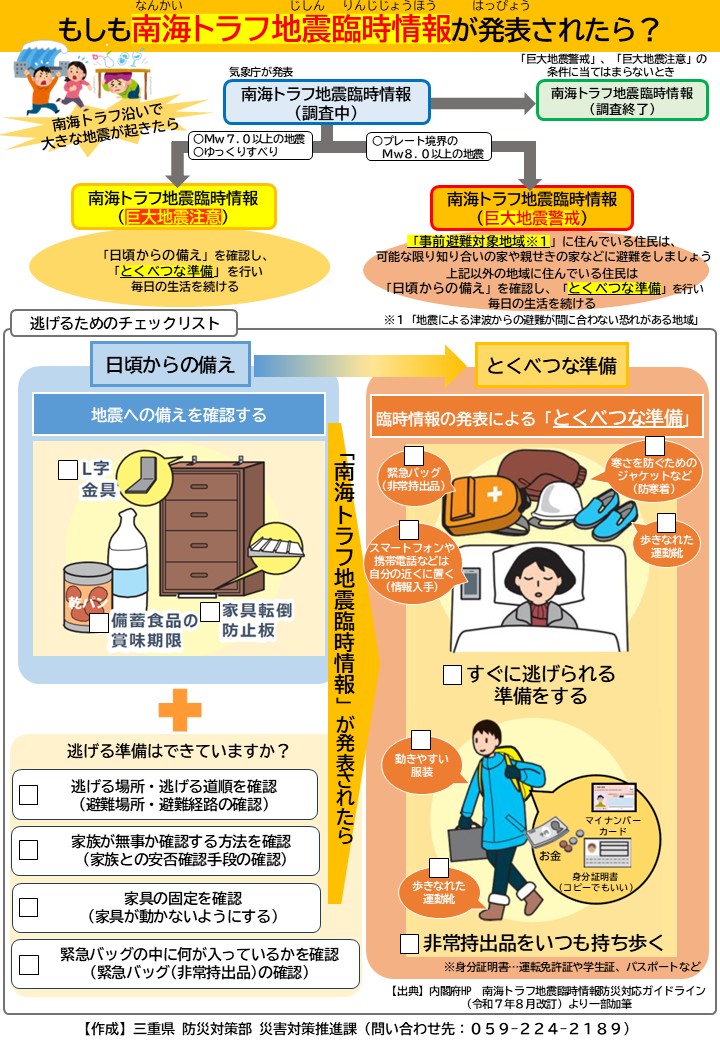

臨時情報の発表に関しては、南海トラフ付近でマグニチュード(以下、「M」という。)6.8程度以上の地震が発生した場合やプレート境界で通常とは異なるゆっくりすべりが発生した場合、国が調査を開始するとともに、気象庁が臨時情報(調査中)を発表します。

国の「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の結果により、臨時情報の種別として「巨大地震警戒」、「巨大地震注意」、「調査終了」のいずれかが発表されます。

図1 情報発表までのフロー(南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン(令和7年8月改訂_内閣府)

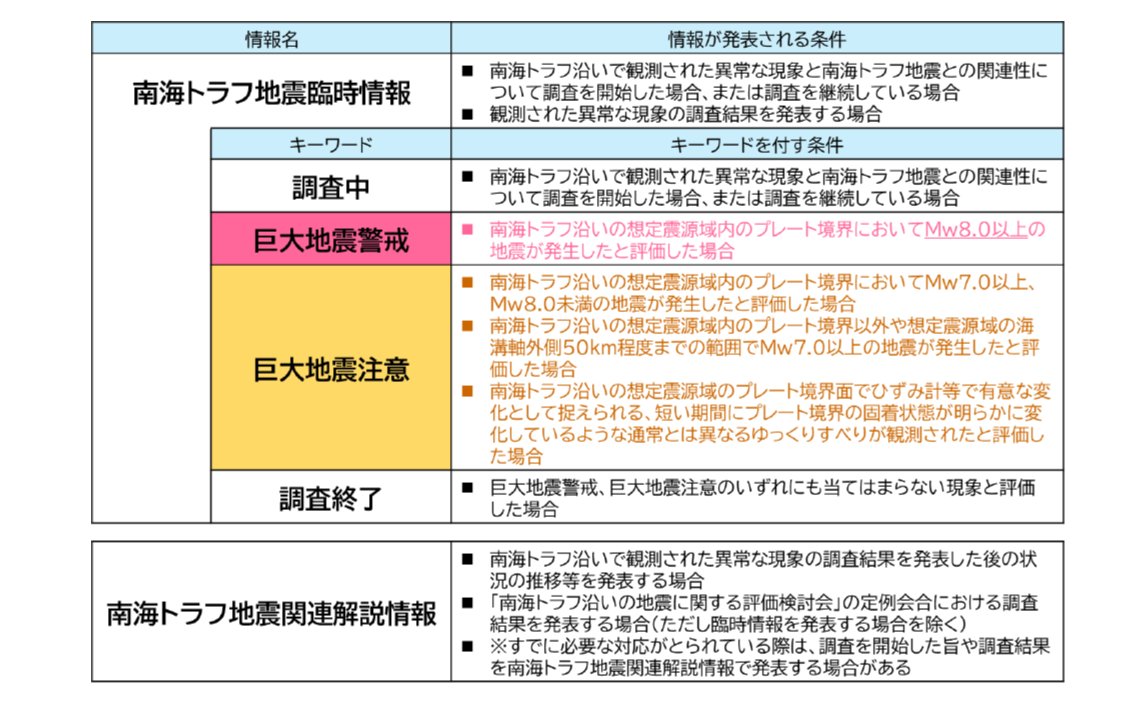

図2 臨時情報及び関連解説情報の発表条件等

(南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン(令和7年8月改訂_内閣府))

3 臨時情報が発表された場合の対応について

(1)県の対応

県では、臨時情報(調査中)が発表された場合でかつ県内で大きな災害が発生した場合は、直ちに災害対策本部を設置し、人命救助等に向けて対策を講じることとなりますが、初めの地震の被災地から離れており、県内で大きな災害が発生していなかった場合でも、後発地震発生の可能性を想定して、「南海トラフ地震準備体制」を取り、関係機関との情報共有、初動対応や緊急部長会議の開催、県民への呼びかけのほか、状況に応じて他自治体への支援等を実施します。

また、国の評価検討会の結果に伴い発表される臨時情報の種別により、それにあわせた対策を講じることとします。

県有施設は、臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合や被害の状況によって、一部休業したり避難所として活用する場合があります。

(2)市町の対応

市町においても、市町内で災害が発生した場合の対応はもとより、災害が発生していなかった場合でも、臨時情報の種別により、県と同様に、状況に応じた災害対応を行います。

(3)住民のみなさんのとるべき対応

気象庁から臨時情報(調査中)に続いて、次の臨時情報が発表された場合で、被災地から離れており、後発地震に備える必要がある県内では、臨時情報の種別に応じて、次のような対応が必要です。

ア 巨大地震注意(M7.0以上M8.0未満の地震またはゆっくりすべり)の場合

通常の生活を送りながら、最初の地震から1週間(※)を基本に、「特別な備え」及び「日頃からの地震への備えの再確認」を実施し、そのうえで社会経済活動を継続してください。

※ゆっくりすべりが観測された場合は、それが収まったと評価されるまで

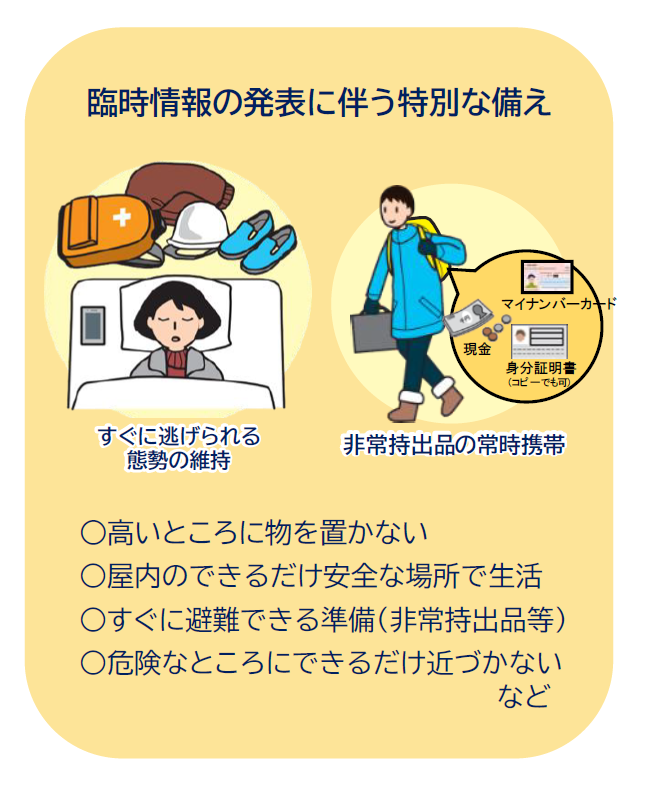

【特別な備え(できるだけ安全な防災行動)】

・昼夜を問わずすぐに避難できる準備

・非常持出品の常時携帯

・高いところに物を置かない

・屋内のできるだけ安全な場所で生活

・危険なところ(土砂崩れが起きそうな場所、ブロック塀や

ガラスの多い場所)にできるだけ近づかない など

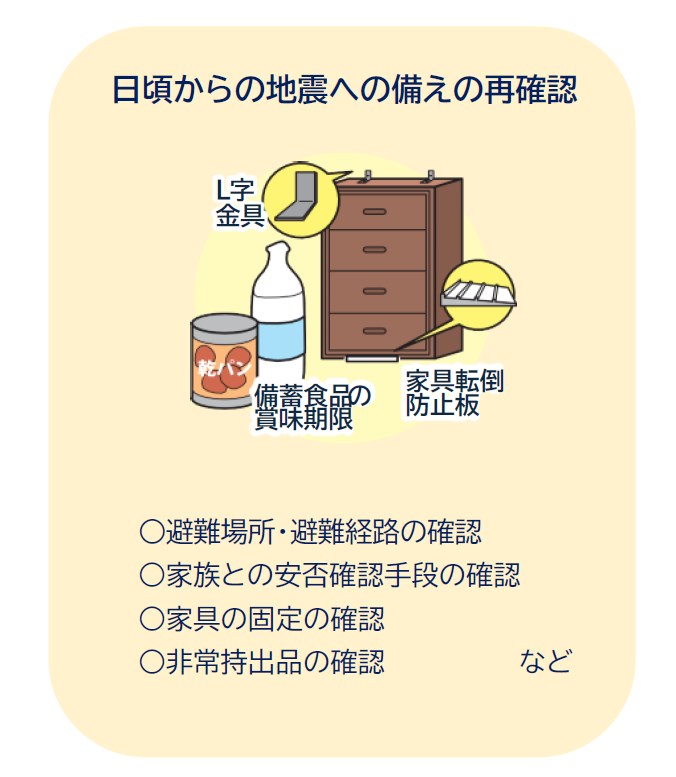

【日頃からの地震への備えの再確認】

・避難場所、避難経路の確認

・家族との安否確認手段の確認

・家具の固定の確認

・非常持出品の確認 など

図3 日頃からの地震への備えの再確認等の例(南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン(令和7年8月改訂_内閣府))

イ 巨大地震警戒(M8.0以上の地震)

①「事前避難対象地域」の住民の方臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合、市町が「事前避難対象地域」を対象に避難指示または高齢者等避難を発令しますので、地震発生後の避難では間に合わない可能性のある要配慮者の方や地震発生後の避難では明らかに避難が完了できない地域の住民の方は、最初の地震から1週間を基本とした事前避難を行ってください。

さらに、事前避難終了後から1週間を基本に、「特別な備え」及び「日頃からの地震への備えの再確認」を実施し、そのうえで社会経済活動を継続してください。

②内陸など「事前避難対象地域」以外の住民の方

内陸など、事前避難対象地域外の住民の方は、臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合、最初の地震から2週間を基本とした「特別な備え」及び「日頃からの地震への備えの再確認」を実施し、そのうえで社会経済活動を継続してください。

事前避難対象地域外でも、地震発生後の避難では間に合わない可能性のある方は、最初の地震から1週間を基本に、必要に応じ自主的な避難を検討してください。

また、お住まいの地域のほか、ご自身の通勤先、通学先が事前避難対象地域に含まれるか確認してください。

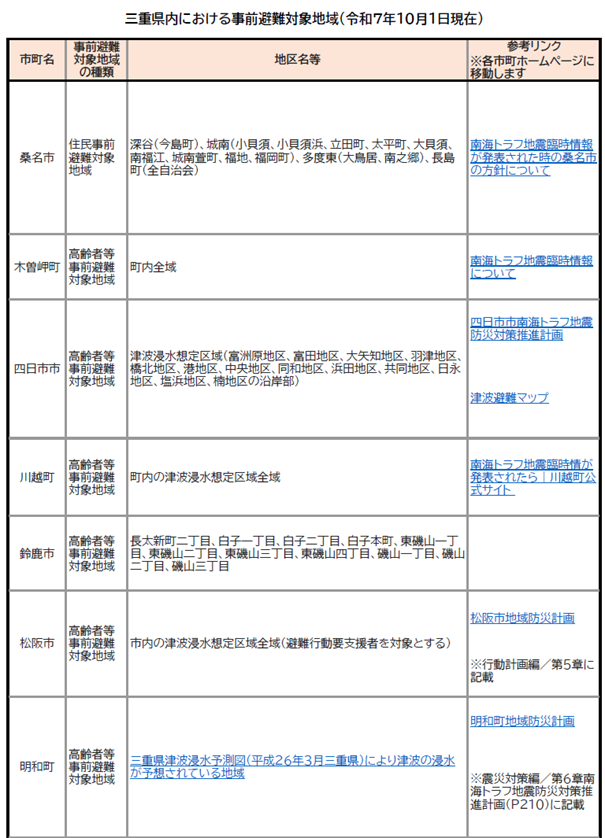

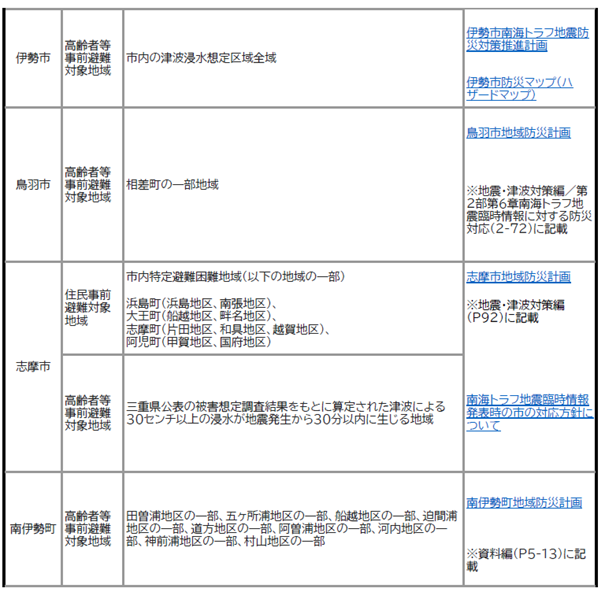

事前避難対象地域とは

「事前避難対象地域」とは、後発地震発生時に津波からの避難が間に合わない地域として市町があらかじめ指定する地域で、「住民事前避難対象地域」と「高齢者等事前避難対象地域」の2種類があります。

| 事前避難対象地域の種類 | 発令される避難情報の種類 | 避難対象者 |

| 住民事前避難対象地域 | 避難指示(警戒レベル4) | 全住民 |

| 高齢者等事前避難対象地域 | 高齢者等避難(警戒レベル3) | 高齢者等の要配慮者 |

三重県内における事前避難対象地域(令和7年10月1日現在)

※詳細は各市町防災担当にお問い合わせください。三重県県内における事前避難対象地域(令和7年10月1日現在)

(4)事業者のとるべき対応

防災対応の基本的な考え方

(南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン(令和7年8月改訂_内閣府))

○臨時情報発表時においては、日頃からの地震への備えを再確認する等、個々の状況に応じて適切な防災対応を実施したうえで、できる限り事業を継続することが望ましい。

○臨時情報(警戒)発表時の住民事前避難対象地域内等、明らかに生命に危険が及ぶ活動等に対しては、それを回避する措置を実施することが必要である

ア 巨大地震注意(M7.0以上M8.0未満の地震またはゆっくりすべり)の場合

最初の地震から1週間(※)を基本に、「日頃からの地震への備えの再確認」を実施し、揺れを感じたり、津波警報等が発表されたりした場合に、従業員や施設利用者が直ちに避難できる態勢をとったうえで社会経済活動を継続してください。※ゆっくりすべりが観測された場合は、それが収まったと評価されるまで

【日頃からの地震への備えの再確認】

・避難場所、避難経路及び避難誘導手順の再確認の徹底

・従業員や施設利用者への正確かつ迅速な情報伝達 など

イ 巨大地震警戒(M8.0以上の地震)

従業員や施設利用者が事前避難対象地域に立ち入る可能性がある場合は、事前に作成した事業継続計画等を確認し、十分な危険回避措置を取ったうえで社会経済活動を継続してください。

【施設や設備等の点検】

・生産設備の点検

・耐震診断結果に基づく施設の危険個所の点検

・転倒、落下物などの危険個所の点検

・緊急用自動車の点検 など

【被災リスクの高い行動の回避】

・輸送時や移動時の使用道路の変更

・事前避難対象地域に位置する関連企業の対応状況の確認

・住居や出勤経路が事前避難対象地域に位置する従業員への対応指示 など

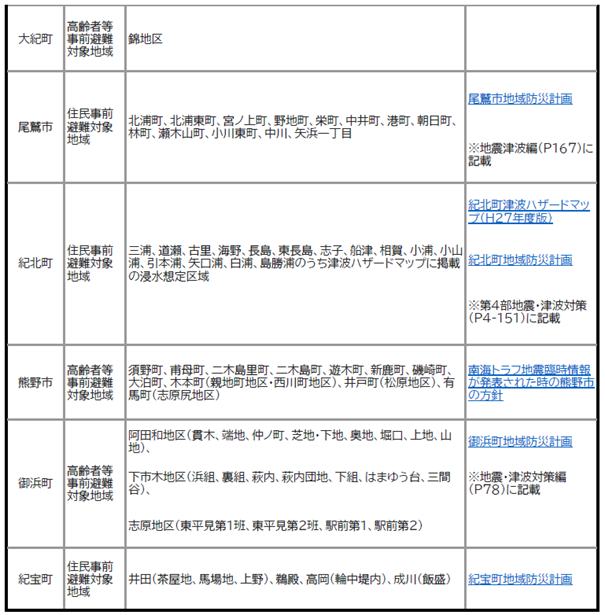

4 臨時情報の啓発リーフレット(三重県作成)

啓発リーフレット①:南海トラフ地震を知っていますか?

啓発リーフレット②:南海トラフ地震が発表されたら?

5 南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン 別冊2QA集より抜粋

(令和7年8月改訂_内閣府公表資料)

| Q南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等の発表時に企業がとるべき 防災対応の基本的な考え方は。 |

|---|

| A地震発生時期等の確度の高い予測は困難であり、完全に安全な防災対応を実施すること は現実的に困難であることを踏まえ、日頃からの地震への備えを再確認する等、個々の 状況に応じて適切な防災対応を実施したうえで、できる限り事業を継続することが望ま しい。 (ガイドラインP108第11章第1節「事業者等の防災対応の基本的な考え方」を参照) |

| Qライフライン・インフラ事業者についても、上記と同様の考え方か。 |

|---|

| A○南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき策定された、 国の「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」によれば、 ・水道・電気・ガス・通信・放送関係については、それぞれ、飲料水の供給の継続を 確保することが不可欠であること、電気の供給の継続を確保することが不可欠であ ること、ガスの供給を継続するものとすること、通信の確保を行うことが不可欠で あること、放送は、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等の正確かつ迅速な 伝達のために不可欠のものであることが記載されている。 ・道路については、地方公共団体は、事前避難対象地域内での車両の走行は、極力抑 制するようにするものとし、周知方法の内容を定め、推進計画に明示するものとさ れている。 ・海上及び航空については、国、地方公共団体等、港湾管理者、及び空港管理者は、 それぞれの対策について、津波に対する安全性に留意するものとし、推進計画に明 示するものとされている。 ・鉄道については、鉄道事業者は、安全性に留意しつつ、運行するために必要な対応 について推進計画に明示する、津波により浸水する恐れのある地域については、津 波への対応に必要な体制をとるものとされている。 (基本計画P92 第5章第5節2(6)「関係機関のとるべき措置」を参照) ○また、ガイドラインには、下記のように記載されている。 ・突発地震に対しては、地震・津波に対する種々の基準に従って対策を進めていると ころであるが、これらの現行の基準を満たす等、安全性が確保されているかどうか について、自社の防災対策の実施状況を確認し、個々の状況に応じて臨時情報が発 表された際の適切な措置を実施したうえで、できる限り事業を継続することが望ま しい。 ・特にライフラインについては、災害応急対策の実施をはじめとする全ての活動の基 礎となるものであることから、事業継続に必要な措置を実施することが望ましい。 ○以上を踏まえ、突発地震への対策を実施したうえでできる限り事業を継続すること が望ましい。 |

| Q南海トラフ地震臨時情報に伴う防災対応期間がイベント等の開催と重なっていた場合、 開催可否についてどのように判断すればよいか。 |

|---|

| A○「臨時情報(警戒)」や「臨時情報(注意)」発表時においては、日頃からの地震へ の備えを再確認する等、個々の状況に応じて適切な防災対応を実施したうえで、でき る限り事業を継続することが望ましい。 ○ただし、「臨時情報(警戒)」発表時の住民事前避難対象地域内等、明らかに生命に 危険が及ぶ活動等に対しては、それを回避する措置を実施することが必要である。 (ガイドラインP108 第 11 章第1節「事業者等の防災対応の基本的な考え方」を参照) |

| Q南海トラフ地震臨時情報に伴う防災対応期間が終わるということは、臨時情報の効果が 終了し、大規模地震の心配がなくなったということか。 |

|---|

| A○臨時情報において防災行動の実施を求める期間は、地震活動等の観測又は予測に基づ くものではなく、大規模地震発生の可能性と住民避難の継続期間に対する社会的な受 忍限度をもとに、あらかじめ定めたものである。 (ガイドラインP9 第1章第1節「後発地震に備えた防災対応の基本的な考え方」参 照) (ガイドラインP54 第2章第3節「最も警戒すべき期間」参照) ○従って、地震が発生せずに防災対応期間が終了した場合でも、地震発生可能性がなく なったわけではないことに十分留意する必要がある。 |

6 参考資料

○南海トラフ地震臨時情報の解説ページ(内閣府ホームページ)

○南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン(令和7年8月改訂_内閣府公表資料)[PDF:8.5MB]

・概要[PDF:2.8MB]

・(別冊1)事例集[PDF:3.6MB]

・(別冊2)QA集[PDF:739KB]

○「南海トラフ地震臨時情報」の提供を開始しました(気象庁作成リーフレット)[PDF:918KB]

○南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応リーフレット(内閣府作成)[PDF:6.09MB]